Actualités

Le compte à rebours est lancé : nous approchons des fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, voici notre sélection d'ouvrages, à offrir ou à s'offrir.

Joyeux Noël à tous !

La FMSH comme chaque fin d'année, va fermer ses portes pendant quelques jours, entre le 25 décembre et le 04 janvier 2026 inclus.

Par conséquent, les commandes réceptionnées jusqu'au 22 décembre inclus seront traitées avant les fêtes. Les commandes réceptionnées à partir du 23 décembre seront traitées à partir du 5 janvier 2026.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et une très belle année 2026 !

Contes

Le Cas Blanche-Neige, Pascale Auraix-Jonchière (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Le Cas Blanche-Neige, Pascale Auraix-Jonchière (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Les contes littéraires sont un médium idéal de transfert des représentations sociales au cours du temps. C'est pourquoi il convient de les envisager au fil de leurs transformations, induites par des mutations sociohistoriques. Qu'ils s'adressent aux enfants, aux adultes, ou qu'ils mettent en œuvre une double adresse, ils relatent l'histoire de personnages sans cesse confrontés au regard de l'autre et aux prises avec les mécanismes sociaux. La légitimité d'une telle approche est proportionnelle à leur persistance à travers le temps et à leurs pouvoirs de métamorphose. Le conte des frères Grimm, Blanche-Neige, fait partie de ces textes aux relectures pléthoriques, dont l'omniprésence ne saurait être dissociée d'un éclairage socioculturel déterminant. Or le personnage de Blanche-Neige, image de relative passivité, prend désormais la parole et gagne en visibilité sur l'échiquier social. Les canevas amoureux, familiaux et générationnels que le conte semblait avoir fixés, s'en trouvent renversés, ce qui est significatif des mutations du statut des femmes et de leur prise en compte dans nos sociétés contemporaines. Confrontée à l'infanticide comme au féminicide, celle qui est devenue l'héroïne de nombreuses œuvres littéraires, iconographiques ou cinématographiques se trouve désormais au cœur de la réflexion sur la place du féminin.

Les Voix des contes, de Cyrille François (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Les Voix des contes, de Cyrille François (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Les contes de Perrault, des frères Grimm, et d'Andersen sont parmi les plus connus du genre, mais leur rapprochement masque parfois le fait qu'ils n'ont pas été écrits à la même époque, ni dans la même culture, et qu'ils comportent de nombreuses différences. Avec une double approche linguistique et comparatiste, l'ouvrage propose un nouveau regard sur ces textes et s'attache à montrer que les auteurs construisent des manières de raconter particulières, des stratégies narratives qui doivent être mises en relation avec un "projet discursif". L'analyse des différences entre Perrault, les Grimm et Andersen permet en outre de construire une poétique du genre: le conte apparaît comme un enchevêtrement de voix où un conteur relate une histoire déjà racontée auparavant, comme s'il rapportait la voix d'un autre conteur, s'inscrivant ainsi dans une tradition où l'on parle toujours à la suite de quelqu'un.

Lire La Petite Sirène d'Andersen, de Danielle Dubois-Marcoin (ENS Éditions)

Lire La Petite Sirène d'Andersen, de Danielle Dubois-Marcoin (ENS Éditions)

L'inscription explicite de la littérature au primaire en France depuis 2002, les incidences de la recherche menée dans le premier degré, celles qui concernent le second degré et la récente définition du socle commun des connaissances et compétences sont autant d'éléments qui amènent à questionner les modalités d'enseignement de la littérature de l'école au lycée. L'expérience de la lecture d'un même texte, La Petite Sirène d'Andersen, à tous les niveaux de classe et dans divers pays a permis de mettre en dialogue les différentes conceptions didactiques et de les interroger. Comment, aujourd'hui, lit-on un tel texte (que tous croient connaître du fait de l'adaptation de Walt Disney) en maternelle, au collège, au lycée, en France, au Québec, au Maroc, en Pologne, en Italie, en Suède, en Lettonie, ou encore en Belgique ? Quels modèles didactiques et pédagogiques, quelles théories critiques sous-tendent les démarches de lecture, les évaluations ici et là dans nos institutions ? Quel est le poids des traditions culturelles et institutionnelles, des situations historiques et économiques des pays sur les pratiques quotidiennes de la classe ? Quelles évolutions paraissent perceptibles ? Prenant appui sur cette confrontation internationale et sur l'expérience conduite dans une cinquantaine de classes par l'équipe "Littérature et enseignement" de l'INRP, l'ouvrage propose des pistes de réflexion aux formateurs et enseignants : une réelle prise en compte du sujet lecteur et de ses références culturelles, des modalités d'appropriation active et réflexive du texte, des formes d'évaluation intégrée aux processus individuels de compréhension/interprétation.

Études de lettres, n° 310/09-2019, "La nouvelle jeunesse des contes. Transcréations des recueils de Perrault et des Grimm", de Cyrille François, Martine Hennard Dutheil De La Rochère (Études de lettres)

Études de lettres, n° 310/09-2019, "La nouvelle jeunesse des contes. Transcréations des recueils de Perrault et des Grimm", de Cyrille François, Martine Hennard Dutheil De La Rochère (Études de lettres)

Sans cesse repris et réactualisés, les contes de Perrault et des Grimm sont dotés d'une éternelle jeunesse. Les multiples rééditions de ces "classiques" ont donné lieu à de nouvelles interprétations, entre répétition et différence, hommage et détournement, citation et transposition, tant au niveau du texte que de l'image.

Masques et métamorphoses de l'auteur dans les contes de Grimm, de Corona Schmiele (Presses universitaires de Caen)

Masques et métamorphoses de l'auteur dans les contes de Grimm, de Corona Schmiele (Presses universitaires de Caen)

Que les Grimm soient à considérer comme les auteurs à part entière des contes qu'eux-mêmes prétendaient obstinément avoir simplement recueillis, la recherche le découvre depuis les travaux de Heinz Rölleke. Mais en quoi précisément consiste ce travail d'auteur, quel en est l'esprit ? – Cette question n'a pas encore trouvé de réponse. En somme, la lecture des Contes comme d'une œuvre reste à fournir. Par le travail minutieux de confrontation des versions successives des contes, cette monographie fait un pas dans cette direction et met en évidence une image des Grimm qui va à l'encontre des idées reçues. Loin d'entretenir une morale conformiste, les contes proposent une éducation à la liberté; quoique nourrie jusqu'à la saturation par la pensée et par les littératures de leur temps, la réflexion poétologique qui sous-tend les Contes témoigne d'une conception de l'auteur et de l'œuvre qui transcende son époque; le travail des Grimm est une entreprise éminemment européenne et, par cela, proche de nos propres interrogations.

Peau d'âne et peaux de bêtes, de Frédéric Calas (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Peau d'âne et peaux de bêtes, de Frédéric Calas (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Depuis l'Antiquité, le motif de la bête que l'on sacrifie et de la peau que l'on revêt est récurrent dans la littérature, notamment dans les mythes, les fables et les contes, que l'on pense au mythe de la Toison d'or, à Ésope, à Basile, à Perrault, à La Fontaine ou encore aux frères Grimm. Les pouvoirs que l'on prête à la peau ou à la fourrure animale sont, de même que ses fonctions narratives, multiples : tantôt parure et trophée, gage de puissance et de fécondité voire d'immortalité, tantôt agent d'une métamorphose protectrice, la peau de bête en général et la peau de l'âne en particulier, font souvent office d'adjuvant. Située à la frontière de l'hybridité, de la marginalité et de la monstruosité, la peau de bête est un motif qui continue d'inspirer des fables et des fictions contemporaines. Le présent ouvrage se propose d'interroger, de manière diachronique, non seulement la fonction narrative et symbolique de la peau ou de la fourrure que l'on revêt, à partir, notamment, du conte central de "Peau d'Âne", mais aussi ses représentations picturales, aussi bien fixes qu'animées, ainsi que les potentialités poétiques de ce bestiaire si particulier, tant la fourrure suscite, comme attribut de l'animalité, tout autant fascination (érotique ou taxidermique) que répulsion. Les chercheurs réfléchissent à partir d'horizons épistémologiques différents, à la question complexe, et commune pour les genres retenus, des réappropriations, reformulations, reconfigurations ou rédifications que le thème a pu connaître, et qui pourra être abordée sous l'angle de la transtextualisation et de la transmédialité.

Voix et voies du conte : les mutations d'un genre (Artois Presses Université)

Voix et voies du conte : les mutations d'un genre (Artois Presses Université)

Le conte, par essence, se recrée à l'infini, il vit des mutations liées à ses reprises orales et écrites. Pour en rendre compte, l'analyse littéraire, les études folkloristes et les recherches en arts du spectacle sont des approches complémentaires. Cet ouvrage les réunit, dans le sillage des travaux contemporains qui accordent une place centrale à l'intertextualité, la transgénéricité et l'intermédialité, repensant ainsi l'articulation entre la parole et le livre, le populaire et le savant. Une première partie étudie une série de reconfigurations littéraires depuis le Moyen Âge autour de personnages et motifs connus, faisant ressortir la pérennité d'une problématique identitaire soit individuelle, sexuée, soit collective. Reliant études folkloristes et analyses contemporaines de l'intermédialité, entre Europe et Afrique, le deuxième volet est consacré aux interactions entre l'oral et l'écrit tant dans la fixation des traditions populaires que dans leurs recréations modernes. Le déploiement du conte dans un espace pictural et scénique, l'agora de l'iconographie populaire, du théâtre et de l'opéra, selon des enjeux collectifs toujours actualisés, fait l'objet du dernier chapitre.

Beaux Livres

Mains coupées sur paupières closes, de Claire Maingon (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Mains coupées sur paupières closes, de Claire Maingon (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Les conséquences de la Grande Guerre sur les sociétés européennes sont bien connues : des millions de morts, mais aussi quantité de soldats blessés et de mutilés… La guerre a laissé des traces persistantes dans les chairs.Que nous disent les images de ces hommes blessés jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes ? Existe-t-il une iconographie officielle de la blessure? Quels messages intimes offrent à notre mémoire les artistes enrôlés et souvent blessés sous l'uniforme ? Certains ont été acteurs, d'autres témoins. Tous nous livrent une vision de la guerre qui nourrit un champ historiographique en plein développement, celui de la culture de guerre. Le peintre et le sculpteur, touchés dans leur chair, ont dû parfois réapprendre leur métier, en s'adaptant à un handicap nouveau. Cet ouvrage propose également une réflexion autour d'un thème iconographique et littéraire, celui de la main coupée, en écho au roman de Blaise Cendrars paru en 1946. Image fondatrice, la main coupée devient un symbole du corps martyr, central dans les œuvres de propagande. Place est aussi faite à la question de la prothèse et de l'artificialité, envisagée du point de vue de l'esthétique et de l'iconographie.

Perspective : actualité en histoire de l'art, 2023-2, Collectif (Éditions Alphil)

Perspective : actualité en histoire de l'art, 2023-2, Collectif (Éditions Alphil)

Perspective interroge la mode en tant que pratique rhétorique, artistique et culturelle. Historiens de l'art, de la mode et archéologues, mais aussi designers et conservateurs se penchent sur les manières dont le vêtement et la parure ont servi à exprimer le lien des individus aux identités individuelles et collectives qui composent une société à un moment de son histoire. Manifestation visuelle, matérielle et symbolique du changement, la mode s'assimile à un processus interactif d'hybridation, de négociation et d'adaptation. Interrogeant son historiographie, ce sont autant d'auteurs et de disciplines qui éclairent l'histoire des formes portées ou des mises en forme et en image de soi, de l'Antiquité au présent. Car dénouer les enchevêtrements aussi bien esthétiques, sociaux et politiques que la mode suscite nécessite une approche résolument globale.

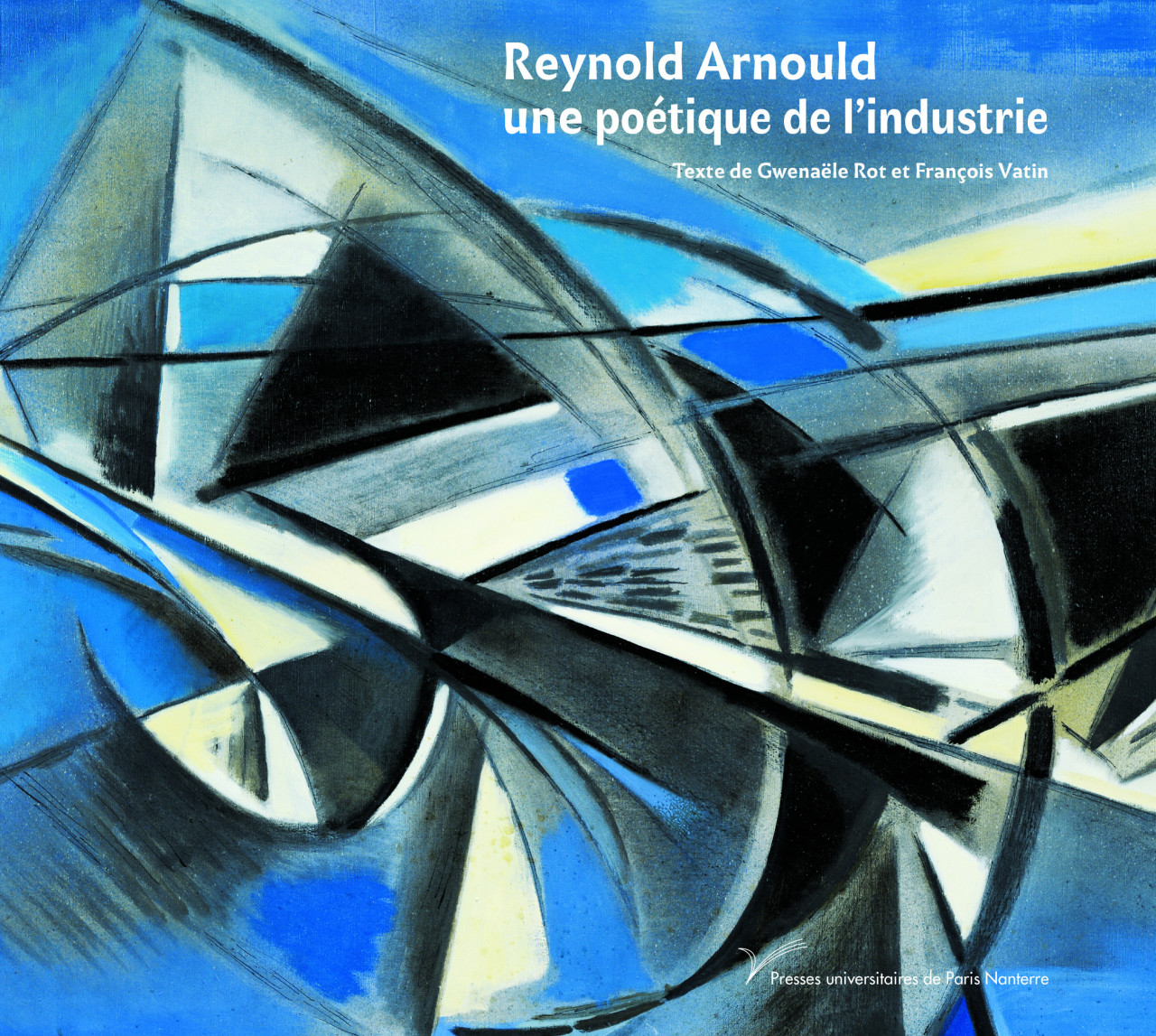

Reynold Arnould. Une poétique de l'industrie, de Gwenaële Rot et François Vatin (Presses universitaires de Paris Nanterre)

Reynold Arnould. Une poétique de l'industrie, de Gwenaële Rot et François Vatin (Presses universitaires de Paris Nanterre)

Tubulures de l'industrie chimique et grands pylônes électriques, pales de turbines et torchères pétrolières… La grande industrie moderne respire une beauté particulière, inquiétante et fascinante. Peu de peintres pourtant s'en sont saisis. Aucun, en tous cas, autant que Reynold Arnould (1919-1980), qui a transfiguré cette industrie dans des toiles d'apparence abstraite à l'occasion d'une grande exposition au musée des Arts décoratifs en 1959. Artiste typique de la génération d'après-guerre, Reynold Arnould a dirigé les musées du Havre de 1952 à 1965 et inauguré en 1961 dans cette ville le premier musée de conception moderne en France. André Malraux l'appela en 1965 à la direction des Galeries nationales du Grand-Palais. Mais cette brillante carrière de conservateur ne doit pas occulter son oeuvre picturale, inlassablement poursuivie pendant cinquante ans, dont les toiles industrielles sont une composante majeure. La première partie de cet ouvrage décline le thème de l'industrie chez Reynold Arnould, depuis ses portraits d'automobiles de 1955 jusqu'à ses oeuvres murales des années 1960-1970. La seconde partie éclaire cette peinture par le récit de la jeunesse de cet artiste, de sa rencontre avec le peintre et écrivain mondain Jacques-Émile Blanche en 1934 à sa nomination au Havre en 1952. À travers ce cas singulier: jeune prodige, premier Prix de Rome à vingt ans, professeur de beauxarts dans une université du Texas de 1949 à 1952, c'est aussi un pan d'histoire sociale de la peinture du XXe siècle qui est ainsi mis à jour.

Couples peints, de Nicole Gaillard (Éditions Antipodes)

Couples peints, de Nicole Gaillard (Éditions Antipodes)

Les aventures du couple nous sont familières, sous de multiples formes, dans la réalité comme dans la fiction. De près ou de loin, en tant qu'acteurs, lecteurs ou spectateurs, nous avons affaire au couple. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le couple devient un objet de quête dans la conscience collective, et au cours du XXe siècle, la difficile question des rôles et des prérogatives respectives de l'homme et de la femme prend une importance croissante. Les conditions sont réunies pour doter la représentation du couple d'un impact spécifique parmi les autres sujets traités par la peinture figurative. Manet, Degas, Vuillard, Bonnard, Vallotton, Matisse, Munch, Schiele, Kirchner, Beckmann, Hopper et Freud… Les œuvres étudiées dans ce livre montrent la richesse et la variété du thème, en donnant à voir comment le couple peut être le lieu de la séduction, du pouvoir exercé ou subi, de l'ennui, du deuil, comme aussi de la plénitude, de l'apaisement ou du plaisir partagé. La peinture a beaucoup à nous dire sur le couple : tendre l'oreille, c'est ouvrir l'œil.

Peindre au temps des impressionnistes, de Bénédicte Trémolières (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Peindre au temps des impressionnistes, de Bénédicte Trémolières (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Les récents travaux menés à l'occasion de campagnes de restauration sur l'histoire matérielle et les techniques de la peinture du dernier quart du XIXe siècle, ont contribué de façon déterminante à un renouveau des études sur les œuvres et la vie artistique de cette période. Le présent volume, qui réunit des contributions de restaurateurs travaillant en Europe ou aux États-Unis, porte une attention particulière aux supports toile et aux préparations, éléments peu visibles des œuvres, qui ont pourtant une incidence directe sur la couche colorée. L'étude des châssis, de la toile à nu, des étiquettes, des tampons, des marques et des différentes couches de préparation donne à voir de nouvelles manières de peindre et met l'accent sur l'attention que portaient des artistes comme Claude Monet, Vincent van Gogh, Émile Bernard, Auguste Renoir, Paul Cézanne ou Paul Gauguin à la technique picturale. En regardant le dessous des peintures de ces artistes nous entrons en quelque sorte dans la fabrique de leurs œuvres.

Cinéma

Gorki au cinématographe, de Valérie Pozner (AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma)

Gorki au cinématographe, de Valérie Pozner (AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma)

L'ouvrage propose la traduction intégrale des deux articles où l'écrivain décrit ses premières impressions du cinématographe Lumière découvert à Nijni-Novgorod durant l'été 1896. Gorki est alors surtout connu comme journaliste d'opposition et ces articles sont rédigés pour deux quotidiens libéraux (l'un de Nijni, l'autre d'Odessa) pour lesquels il couvre l'Exposition panrusse d'art et d'industrie. Sa réaction est des plus circonspectes quant à l'avenir de cette innovation qu'il met en relation d'une part avec la tendance générale aux "divertissements" de mauvais aloi que propose la foire, et d'autre part avec les œuvres musicales et picturales proposées au public de l'exposition – deux aspects de la modernité qu'il considère comme néfastes. C'est ce contexte politique et culturel qu'éclaire le commentaire qui accompagne la traduction, augmentée de quelques autres textes de Gorki publiés à la même période.

Tim Burton, un cinéma de la ré-imagination, de Florence Cheron (Artois Presses Université)

Tim Burton, un cinéma de la ré-imagination, de Florence Cheron (Artois Presses Université)

Perspective interroge la mode en tant que pratique rhétorique, artistique et culturelle. Historiens de l'art, de la mode et archéologues, mais aussi designers et conservateurs se penchent sur les manières dont le vêtement et la parure ont servi à exprimer le lien des individus aux identités individuelles et collectives qui composent une société à un moment de son histoire. Manifestation visuelle, matérielle et symbolique du changement, la mode s'assimile à un processus interactif d'hybridation, de négociation et d'adaptation. Interrogeant son historiographie, ce sont autant d'auteurs et de disciplines qui éclairent l'histoire des formes portées ou des mises en forme et en image de soi, de l'Antiquité au présent. Car dénouer les enchevêtrements aussi bien esthétiques, sociaux et politiques que la mode suscite nécessite une approche résolument globale.

Dans le sillage de Jean Rouch, de Rina Sherman (Éditions de la Maison des sciences de l'homme)

Dans le sillage de Jean Rouch, de Rina Sherman (Éditions de la Maison des sciences de l'homme)

Pour célébrer, en 2017, le centenaire de la naissance de Jean Rouch, Rina Sherman a invité des amis, des collègues, des spécialistes de son œuvre, à nous faire partager à travers la rédaction de textes courts certaines singularités du foisonnement "rouchien" : sa traversée de l'histoire coloniale et postcoloniale, ses films, ses expérimentations techniques, sa pratique de "l'anthropologie partagée", sa place dans l'histoire du cinéma comme dans les sciences humaines, son enseignement novateur de l'ethnographie visuelle… Rina Sherman a ainsi rassemblé une vingtaine d'essais inédits, contrastés et surprenants à plus d'un titre – angles nouveaux de prospection, témoignages inédits et révélations diverses sur tel ou tel aspect de son travail et de sa vie –, qui attestent la qualité interpellatrice de l'œuvre, sa complexité, et soulignent la vitalité actuelle de l'héritage Jean Rouch, la diversité des recherches qui s'inscrivent dans son sillage, la force des souvenirs et, aussi, la difficulté à définir la pluralité de ses défis.

John Carpenter, de Gaspard Delon, Quentin Mazel, Mélanie Boissonneau, Thomas Pillard (Presses universitaires de Bordeaux)

John Carpenter, de Gaspard Delon, Quentin Mazel, Mélanie Boissonneau, Thomas Pillard (Presses universitaires de Bordeaux)

Premier ouvrage universitaire en français dédié à la carrière du cinéaste américain John Carpenter, ce volume offre de nouveaux éclairages sur la filmographie, aussi composite que foisonnante, du "maître de l'horreur". En 50 ans d'un parcours marqué par autant de réussites que d'échecs, de collaborations fructueuses que de déboires avec les studios, le réalisateur a alterné des projets aux moyens modestes ou importants, personnels ou de commande, développés de façon plus ou moins contrainte. Tantôt attribués à un professionnel aguerri, à un artisan du cinéma ou à un "auteur frondeur", ses films (Halloween, The Thing, Christine…) ont été perçus selon les cas comme politiquement de gauche ou de droite, subversifs ou conservateurs. Dans une perspective pluridisciplinaire, cet ouvrage interroge dès lors, au sein de l'œuvre de Carpenter, les tensions entre art et industrie, politique et divertissement, logiques créatives et économiques, régime de singularité et culture de masse, cinéphilies savantes et populaires. Rassemblant des approches variées (technique et industrielle, pragmatique, musicologique, formelle, générique, culturelle et genrée), il couvre un large spectre allant de ses longs-métrages distribués en salles à ses téléfilms et ses bandes originales, de ses réalisations les plus fameuses aux moins étudiées ou aux plus obscures.

Le Droit contre-attaque, de Alexandre Ciaudo, Yannick Lécuyer et Anne-Laure Mosbrucker (Presses universitaires de Franche-Comté)

Le Droit contre-attaque, de Alexandre Ciaudo, Yannick Lécuyer et Anne-Laure Mosbrucker (Presses universitaires de Franche-Comté)

Étudier les aspects juridiques des différents pans de la pop culture constitue l'un des enjeux pédagogique et de recherche qu'un groupe d'universitaires s'est donné il y a quelques années. Cet ouvrage, qui constitue le second opus de la série Droit et pop culture, s'attache à étudier l'univers de la saga Star Wars au regard des canons du droit public et privé. Le lecteur, fan ou non de Star Wars, découvrira dans ce travail collectif une analyse rigoureuse de la Force, du système intergalactique et des protagonistes de l'univers de Star Wars au regard des modèles et règles, entre autres, du droit international, du droit administratif, du droit de la famille et du droit canon.Que la force soit avec chaque heureux lecteur de cet ouvrage.

1895, n° 104, hiver 2024 (AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma)

1895, n° 104, hiver 2024 (AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma)

Le nouveau numéro de 1895 revue d'histoire du cinéma (n°104, Hiver 2024) est un varia. En "Point de vue", Laurent Véray s'interroge sur les dangers que fait courir l'I.A. aux images d'archives. En "Études", Elisabeth Magotteaux examine la réception que reçut Ballet mécanique de Fernand Léger aux États-Unis et au Canada dans les années 1930-1940 et l'influence qui fut la sienne. Jean-Pierre Berthomé s'affronte à la rude tâche d'identifier les lieux de tournage d'Othello d'Orson Welles. Alessia Botani revient sur un moment particulier de l'histoire des festivals et des cinémathèques avec le Festival du film de demain (Bâle, 1957). En "Archives", Rafael Zanatto analyse le rôle qu'a joué Georges Sadoul dans le développement de l'historiographie du cinéma brésilien. Les "Chroniques" rendent compte de festivals, colloques, livres et DVD. Enfin la revue rouvre le dossier "musée du cinéma en France" après la tribune de Costa-Gavras et la réponse de la ministre de la Culture. Avec deux collages inédits de Jean-Michel Alberola et une riche iconographie.

Pour s'adapter encore mieux à vos besoins et habitudes, les horaires d'ouverture du Comptoir sont systématiquement synchronisés avec notre programmation événementielle : l'espace de vente est ainsi accessible lors de chaque événement organisé dans le Forum.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour découvrir notre tout nouveau programme trimestriel !

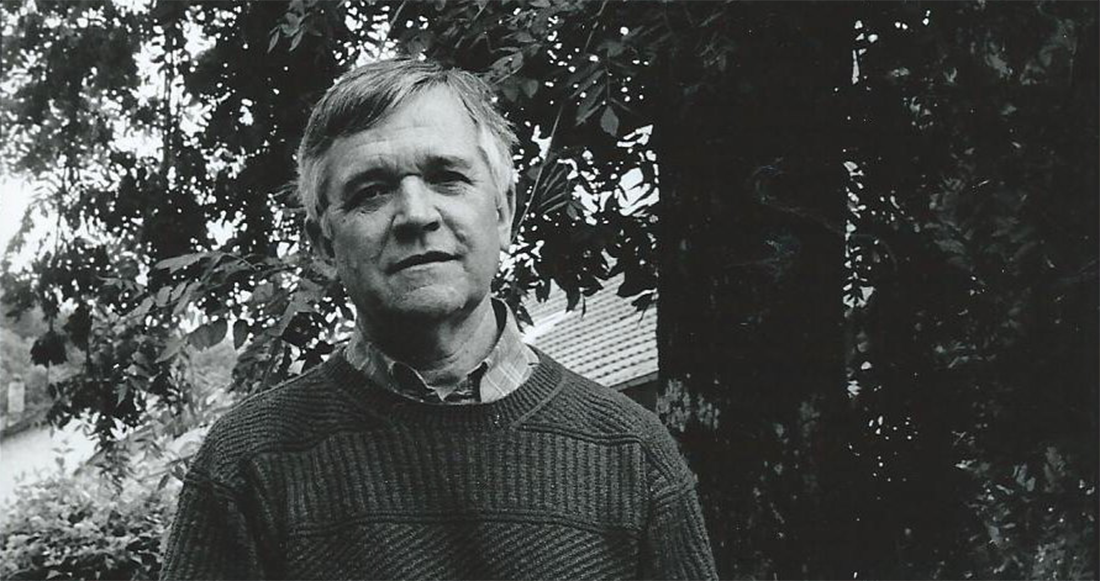

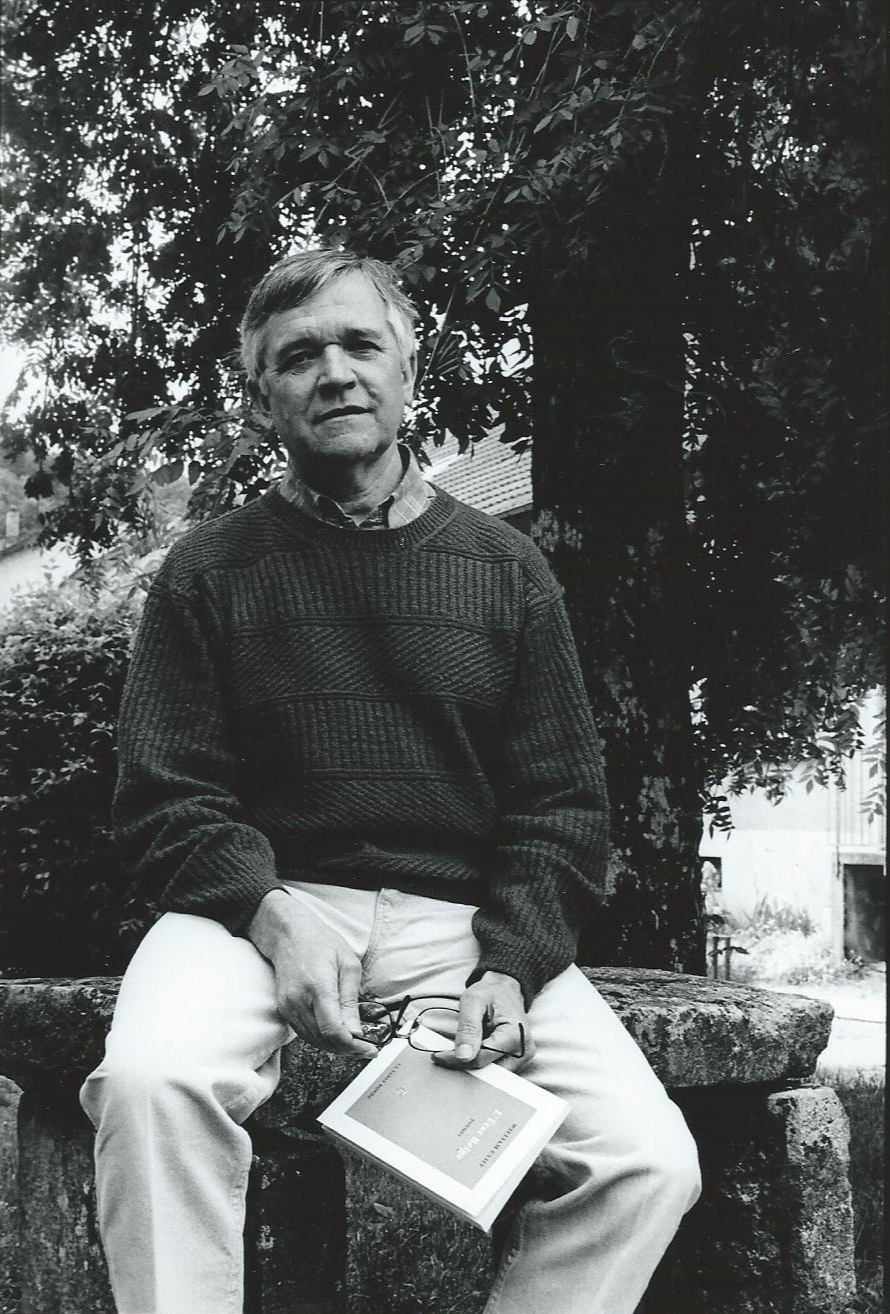

Le Prix Goncourt de la poésie vient de révéler le nom de son lauréat 2025 : James Sacré, publié aux Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Créé en 1985, le Prix Goncourt de la poésie est décerné à un poète pour l'ensemble de son oeuvre et non pour un recueil en particulier comme c'est le cas pour les autres prix de l'Académie Goncourt.

À propos de James Sacré

James Sacré est né dans une petite ferme vendéenne. Il passe beaucoup d'années aux États-Unis, où il poursuit des études de lettres pour l'obtention d'un doctorat, et enseigne jusqu'en 2000 au Smith College (Massachusetts), avant de revenir vivre en France à Montpellier. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages, dont Figures qui bougent un peu et autres poèmes (Poésie/Gallimard, 2016), Une rencontre continuée (Le Castor astral, 2022) ou encore Par des langues et des paysages (éditions APIC, 2024). Il est membre de l'Académie des Jeux floraux.

James Sacré est né dans une petite ferme vendéenne. Il passe beaucoup d'années aux États-Unis, où il poursuit des études de lettres pour l'obtention d'un doctorat, et enseigne jusqu'en 2000 au Smith College (Massachusetts), avant de revenir vivre en France à Montpellier. Il a écrit une soixantaine d'ouvrages, dont Figures qui bougent un peu et autres poèmes (Poésie/Gallimard, 2016), Une rencontre continuée (Le Castor astral, 2022) ou encore Par des langues et des paysages (éditions APIC, 2024). Il est membre de l'Académie des Jeux floraux.

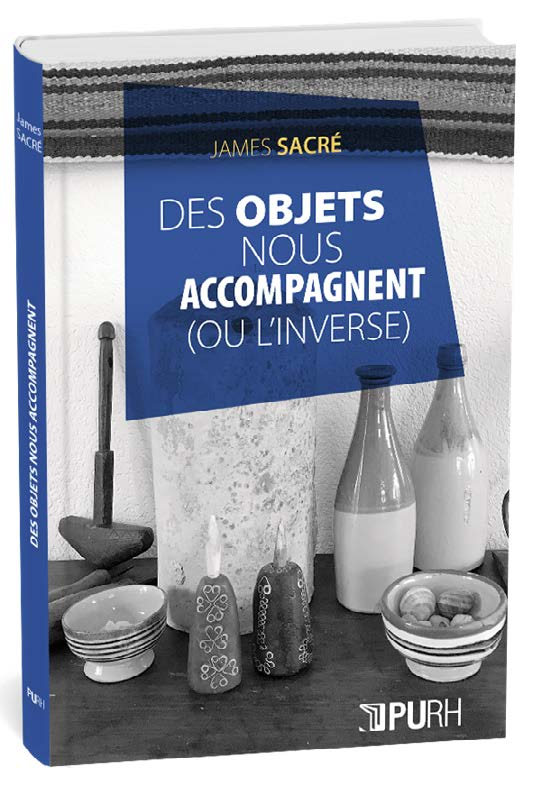

Son dernier ouvrage, Des objets nous accompagnent (ou l'inverse) / Some Objects Stay With Us (or the Other Way Round), vient de paraître au Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH). Nous sommes honorés de compter cet ouvrage parmi nos rayons !

© Portrait par Jeanne Roux

Le mot des PURH

Tony Gheeraert (directeur des PURH et professeur des universités en littérature française à l'université de Rouen Normandie) s'est exprimé suite à la remise du Prix Goncourt de la poésie 2025.

"Les PURH, acteur majeur de l'édition en Normandie, confirment aujourd'hui que leur rayonnement excède les frontières de la Région. Déjà éditrices d'un prix Nobel (Annie Ernaux), les Presses voient désormais figurer dans leur catalogue un prix Goncourt : James Sacré, couronné pour l'ensemble de son œuvre par le grand prix de poésie (Prix Robert Sabatier 2025), a fait paraître son dernier ouvrage aux PURH en mars dernier. Ce recueil a pour titre Les Objets nous accompagnent, disponible dans sa langue originale en français, et dans une traduction anglaise par David Ball, également traducteur d'Henri Michaux, Jean Guéhenno ou Alfred Jarry. Cette récompense, qui avant tout honore son auteur, rejaillit aussi sur la maison d'édition de l'université. Elle vient saluer, indirectement, les choix éditoriaux que nous défendons avec constance : ceux d'une édition scientifique et littéraire rigoureuse, indépendante, et ouverte. Fidèles à ce qu'on appelle désormais la voie Diamant de l'accès ouvert, nous sélectionnons nos publications sur expertise anonyme, sans contrepartie financière exigée des auteurs, et avec la volonté ferme de rendre les textes accessibles gratuitement en ligne."

Des objets nous accompagnent (ou l'inverse) / Some Objects Stay With Us (or the Other Way Round)

Ce livre s'est écrit, presque entièrement, sur le motif, c'est-à-dire avec sur la table de l'écrivain, l'objet dont apparemment parle le poème. Sur le motif : comme on le dit pour l'activité du peintre devant un paysage. Le motif donne du vocabulaire, et invite à se documenter sur l'objet qu'il est. Il invite aussi à rêver, à se souvenir de mille choses ou seulement de quelques-unes, à penser au temps présent, aux difficultés ou à la facilité qui surgissent avec les multiples façons qu'on a de regarder l'objet, et à cause de l'activité d'écrire.

Ce livre s'est écrit, presque entièrement, sur le motif, c'est-à-dire avec sur la table de l'écrivain, l'objet dont apparemment parle le poème. Sur le motif : comme on le dit pour l'activité du peintre devant un paysage. Le motif donne du vocabulaire, et invite à se documenter sur l'objet qu'il est. Il invite aussi à rêver, à se souvenir de mille choses ou seulement de quelques-unes, à penser au temps présent, aux difficultés ou à la facilité qui surgissent avec les multiples façons qu'on a de regarder l'objet, et à cause de l'activité d'écrire.

L'objet est là, et soudain il est tout autre chose : sa familiarité n'est plus qu'étrangeté et bouscule nos convictions les plus tenaces.

Extrait

Traversée d'un long temps depuis cette cour aux gorets d'une enfance

Jusqu'au fond d'un voyage où le monde propose

Une même vaisselle hors d'usage :

Un rouge profond persiste.

**

Toute une vaisselle qu'on a jetée

Comme si plus rien de vivant.

L'effort de mémoire à faire pourtant pas si grand

Pour la retrouver utile dans le quotidien vécu :

Casseroles mises dans le bas d'un grand meuble, désordre

(Chaque matin en sortir une pour chauffer du lait)

Ou telle cocotte en fonte avec un émail orange…

Si personne va jamais manger

Dans cette ancienne vaisselle abîmée ?

Chapitre 3, " Toute une vaisselle en métal émaillé qu'on a jetée "

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. Celle d'aujourd'hui se concentre sur l'autisme.

Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, qui vise à mettre en lumière ce trouble encore mal connu pour lutter contre les préjugés qui persistent à son encontre. Malgré une évolution des mentalités sur le sujet, nombre de personnes atteintes d'autisme continuent de se sentir incomprises et isolées. Afin d'inverser cette tendance et de construire un monde plus inclusif, l'heure est à l'information et à la lecture.

L'autiste créateur, Gwénola Druel (Presses universitaires de Rennes)

L'autiste créateur, Gwénola Druel (Presses universitaires de Rennes)

Ce n'est pas sur les déficits, les incapacités, les aspects handicapants de l'autisme que se focalise le présent ouvrage, mais sur les inventions de l'autiste pour parer à ce qui l'inquiète, l'envahit et ordonner le monde extérieur et le tourment intérieur. L'autiste veille à ce que l'environnement demeure "immuable" (L.Kanner), à la recherche de repères fixes qui ordonneraient le chaos du monde et de leurs émotions. Ainsi, l'immuabilité que l'autiste peut rechercher avec insistance témoigne d'un effort constant de maîtrise, d'ordonnancement, tentative pour vivre dans un monde qu'il se doit de sécuriser afin d'éviter l'insupportable d'une rencontre avec l'imprévisible, l'inattendu. L'autiste se caractérise par une "extrême solitude" (L.Kanner), un retrait du lien social, non pas sur le versant d'une incapacité à entrer en contact avec autrui, mais comme" manière d'être" au monde. Quelque soit la massivité du repli, nous pouvons parier sur ses compétences singulières et réserver toute sa place au potentiel de créativité de chaque autiste. Telle est l'hypothèse qui traverse les contributions présentées dans cet ouvrage collectif, réunissant médecins, psychiatres, chercheurs, enseignants, éducateurs, psychologues, psychanalystes, tous praticiens auprès d'autistes.

L'Autiste, son double et ses objets, Jean-Claude Maleval (Presses universitaires de Rennes)

L'Autiste, son double et ses objets, Jean-Claude Maleval (Presses universitaires de Rennes)

L'autiste n'est pas un handicapé mental, mais un sujet au travail pour tempérer son angoisse. Telle est l'hypothèse première qui traverse les articles présentés dans ce livre collectif, réunissant médecins, psychiatres, chercheurs, enseignants, psychologues, psychanalystes, instituteurs, tous praticiens auprès d'autistes. Il met l'accent sur deux points essentiels concernant la construction subjective de l'autiste : l'appui trouvé sur un double et l'importance capitale de l'objet autistique.

Actualités sur l'autisme, Laetitia Baggioni, Aline Tessari Veyre et Evelyne Thommen (Éditions de l'EESP)

Actualités sur l'autisme, Laetitia Baggioni, Aline Tessari Veyre et Evelyne Thommen (Éditions de l'EESP)

Metteur en scène français atypique, André Engel travaille depuis 1972 pour le théâtre et l'opéra. Venu au théâtre par hasard, il crée d'abord ses spectacles "hors les murs' (haras, usine, hangar) avec une même équipe de création, les dramaturges Bernard Pautrat puis Dominique Muller, le décorateur Nicky Rieti et l'éclairagiste André Diot. Nourri de philosophie allemande et de lectures situationnistes, André Engel a proposé un renouvellement du statut du spectateur. Son œuvre portée par la tentation du cinéma est une aventure théâtrale soutenue par une poésie de l'errance, du voyage et de la dérive. Véritable machine de guerre contre "la société du spectacle", le théâtre est pour lui le lieu et le moyen d'un combat contre le monde aliéné, pour la reconquête de l'authenticité du réel. Étayé par des analyses de spectacles, cet ouvrage biographique vient combler une lacune manifeste dans l'histoire théâtrale du dernier quart du vingtième siècle en faisant place à un de ses artistes majeurs.

Pour en finir avec les malheurs de Sophie, Isabel Messer et Mireille Scholder (Éditions Alphil)

Pour en finir avec les malheurs de Sophie, Isabel Messer et Mireille Scholder (Éditions Alphil)

Il s'agit du récit croisé des différents protagonistes qui ont oeuvré à la liberté retrouvée d'une jeune femme atteinte d'autisme. Au moment où cette histoire commence, Sophie (nous l'avons appelée ainsi) vit à l'hôpital, attachée depuis presque deux ans. Plusieurs médecins prétendent qu'elle ne pourra jamais vivre détachée et d'aucuns vont même jusqu'à demander qu'une exception soit prévue dans les directives légiférant les mesures de contrainte: une exception qui permette de contenir Sophie à jamais, devenue dans le jargon des spécialistes, "une situation extrême".

Affinity therapy, Myriam Perrin (Presses universitaires de Rennes)

Affinity therapy, Myriam Perrin (Presses universitaires de Rennes)

Tout s'est précipité aux États-Unis à partir du printemps 2014. Le célèbre journaliste politique Ron Suskind publie le 1er avril Life, animated. Il y décrit "sa rencontre" avec son fils autiste Owen grâce au monde de Disney. Owen est ainsi sorti de son retrait, il s'est mis à parler et a développé de nombreuses capacités. R. Suskind témoigne précisément du soutien des inventions d'un autiste par les membres de sa famille. C'est ce qu'il nomme, fort justement, l'Affinity therapy. Nombreux sont les parents qui parient, souvent contre l'avis des experts, sur les capacités auto-thérapeutiques de leur enfant autiste, accueillant leurs affinités quelles qu'elles soient. Nombreux sont les autistes qui témoignent de l'appui fondamental qu'elles constituent, tout comme le soutien d'un de leurs proches. Il s'agit pour le chercheur, le professionnel et le psychanalyste d'apprendre des conséquences de l'Affinity therapy, non seulement d'écouter les autistes, mais aussi le savoir-y-faire des parents, leurs paroles transmettant inventions et trouvailles de chacun pour créer du lien L'écho considérable dans les médias américains et britanniques de l'ouvrage de Ron Suskind contraint aujourd'hui les spécialistes et chercheurs du monde entier à une modification radicale de la considération des obsessions ou fixations, des passions ou intérêts spécifiques dans le traitement des autismes, majoritairement fustigés ou considérés comme des lubies passagères, à éradiquer. Cet ouvrage interroge ainsi la considération des affinités dans diverses approches de l'autisme et ouvre le débat quant à la question du diagnostic, de l'étiologie et du déterminisme de l'autisme, et plus largement les points de butées que la science rencontre chez l'autiste. La visée majeure de cet ouvrage – visée politico-clinique – est de montrer l'intérêt de l'Affinity therapy, d'en déplier la portée ainsi que ses accointances avec le traitement de l'autisme mis en oeuvre dans la " pratique à plusieurs " s'orientant du discours analytique.

Autisme et intégration, Jean-Claude Grubar, Monique Martinet, Jean-Pierre Müh et Bernadette Roger (Presses Universitaires du Septentrion)

Autisme et intégration, Jean-Claude Grubar, Monique Martinet, Jean-Pierre Müh et Bernadette Roger (Presses Universitaires du Septentrion)

À des prises en charge de type ségrégatif des enfants autistiques, des parents et des professionnels ont tenté des prises en charge intégratives, en particulier, à l'école, milieu de socialisation par excellence. Autisme et intégration fait le bilan d'expériences françaises de tentatives d'intégration d'enfants autistiques dans le système scolaire ordinaire.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. Aujourd'hui, projecteurs sur les arts de la scène...

Chaque année, le théâtre est célébré le 27 mars à l'occasion de la Journée Mondiale qui lui est consacrée. Reflet de la société, l'art dramatique est depuis l'Antiquité un support de réflexion et de dialogue, ainsi qu'un moyen d’explorer la condition humaine. Afin de souligner son importance majeure pour notre société, nos libraires vous invitent à les suivre dans les coulisses des planches et de la scène...

Au Théâtre !, Pascale Goetschel, Jean-Claude Yon (Éditions de la Sorbonne)

Au Théâtre !, Pascale Goetschel, Jean-Claude Yon (Éditions de la Sorbonne)

Aller au spectacle, à l'époque contemporaine, est une activité relativement banale et pratiquée dans toutes les parties du monde, selon toutefois des modalités et des enjeux qui varient considérablement dans le temps et l'espace. L'objet des quinze études réunies dans ce volume est d'étudier ce phénomène dans toute sa variété. De la fin du XVIIIe siècle à nos jours, de l'Amérique latine à la Russie en passant par Londres et Paris, Au théâtre! en présente les différents aspects. Attente dans la queue, trafic de billets, goûts et stratégies sociales, codes et rituels, petits métiers liés à la sortie: tous ces éléments et bien d'autres sont ici analysés pour mieux appréhender cette expérience singulière qu'est la sortie au spectacle.

Anthologie du théâtre irlandais d'Oscar Wilde à nos jours, Élisabeth Hellegouarc'h (Presses universitaires de Caen)

Anthologie du théâtre irlandais d'Oscar Wilde à nos jours, Élisabeth Hellegouarc'h (Presses universitaires de Caen)

Cette anthologie bilingue rend compte de la floraison exceptionnelle du théâtre irlandais depuis les dernières années du XIXe siècle jusqu'aux productions actuelles de McGuinness ou de Barry, grâce à un choix d'extraits des meilleures pièces que précèdent des introductions rédigées par des spécialistes de chacun des auteurs. C'est un foisonnement de courants, d'idées et de formes que cet ouvrage nous invite à découvrir.

André Engel. Œuvre théâtrale, Véronique Perruchon (Presses Universitaires du Septentrion)

André Engel. Œuvre théâtrale, Véronique Perruchon (Presses Universitaires du Septentrion)

Metteur en scène français atypique, André Engel travaille depuis 1972 pour le théâtre et l'opéra. Venu au théâtre par hasard, il crée d'abord ses spectacles "hors les murs' (haras, usine, hangar) avec une même équipe de création, les dramaturges Bernard Pautrat puis Dominique Muller, le décorateur Nicky Rieti et l'éclairagiste André Diot. Nourri de philosophie allemande et de lectures situationnistes, André Engel a proposé un renouvellement du statut du spectateur. Son œuvre portée par la tentation du cinéma est une aventure théâtrale soutenue par une poésie de l'errance, du voyage et de la dérive. Véritable machine de guerre contre "la société du spectacle", le théâtre est pour lui le lieu et le moyen d'un combat contre le monde aliéné, pour la reconquête de l'authenticité du réel. Étayé par des analyses de spectacles, cet ouvrage biographique vient combler une lacune manifeste dans l'histoire théâtrale du dernier quart du vingtième siècle en faisant place à un de ses artistes majeurs.

Actrices mythiques, mythe de l'actrice sur les scènes occidentales (1870-1910), Yannick Hoffert, Lucie Kempf (Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine)

Actrices mythiques, mythe de l'actrice sur les scènes occidentales (1870-1910), Yannick Hoffert, Lucie Kempf (Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine)

Durant la période 1870-1910, des femmes règnent sur les scènes européennes. Elles se nomment Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Polina Strepetova, Maria Savina, Maria Ermolova, Vera Komissarjevskaïa. La dimension mythique qu'elles acquièrent entre en dialogue avec l'affirmation, dans les textes dramatiques européens, d'un mythe de l'actrice. À travers ces actrices vues sur les scènes, starifiées par la presse, rêvées par la littérature et par le cinéma, la culture occidentale d'hier et d'aujourd'hui projette et interroge ses représentations de l'individu, de l'autre, du désir, mais également de la place de la femme dans l'espace public. Les chapitres de cet ouvrage, rédigés par des spécialistes russes, italiennes, françaises, américaines, sont présentés tantôt en français, tantôt en anglais.

Coulisses, n° 44/Printemps 2012, David Ball (Presses universitaires de Franche-Comté)

Coulisses, n° 44/Printemps 2012, David Ball (Presses universitaires de Franche-Comté)

Espace technique et dramatique, lieu ouvert ou lieu clos, le hors-scène pose la question des frontières de la scène à travers le décentrement et le dépaysement du regard, focalisé non plus sur la lumière et les planches, mais sur son dehors, son extérieur, son autre ou son envers. Chaque mot compte pour dire le hors-scène et pour le mettre en jeu. De façon radicale, l'imaginaire du hors scène, distinct de celui de la scène, se développe à partir d'une matrice plus obscure du spectateur, faite de dégagements – les entrées et les sorties des acteurs, et prenant ses racines dans les enfers – les dessous de la scène. Du côté des Théâtres d'ailleurs, pleins feux sur Haïti avec la pièce contemporaine d'Évelyne Trouillot, Le Bleu de l'Île et sur la Côte d'Ivoire autour de Maurice Bandaman.

Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, Pascale Goetschel, Jean-Claude Yon (Éditions de la Sorbonne)

Directeurs de théâtre XIXe-XXe siècles, Pascale Goetschel, Jean-Claude Yon (Éditions de la Sorbonne)

Claretie, Larochelle, Astruc... Ces noms de directeurs de théâtre évoquent- ils encore quelques souvenirs aujourd'hui ? Est-il d'ailleurs possible de donner une définition du métier de directeur de théâtre ? Gestionnaire, meneur, artiste, il est censé réunir des qualités si diverses qu'il est bien difficile d'en dresser un profil type. Aussi l'ambition de cet ouvrage collectif n'est-elle pas mince : éclairer, sur deux siècles, les XIXe et XXe siècles, les contours de cette profession - vocation ? fonction ? - encore largement méconnue. Pour ce faire, les études rassemblées ici croisent les approches, au carrefour de l'économique et du social, du politique et du culturel. Elles proposent des lectures des représentations et des discours mais aussi des règles, des usages et des pratiques. Appréhendant le théâtre privé comme le théâtre public, le cas français comme celui de plusieurs pays européens, l'ensemble des contributions entend proposer, par la description, la confrontation et la comparaison, des pistes pour l'histoire d'une profession au coeur du spectacle vivant.

Double jeu, n°18/2021, Pierre Causse, Léa Chevalier, Valérie Vignaux (Presses universitaires de Caen)

Double jeu, n°18/2021, Pierre Causse, Léa Chevalier, Valérie Vignaux (Presses universitaires de Caen)

Longtemps restés à l'ombre des ateliers et des studios, les décorateurs se trouvent rarement au centre de l'attention. Loin des usuelles perspectives dramaturgiques ou auteuristes, ce numéro de Double Jeu propose de mettre en lumière les techniques et le savoir-faire de ce groupe professionnel. Au croisement du théâtre et du cinéma, il interroge les manières de penser et fabriquer les décors: comment sont-ils conçus ? Quel est leur rôle et leur statut ? Les textes organisés en trois axes problématiques questionnent les méthodologies d'approche du décor au regard des diverses ressources mises à disposition dans les fonds d'archives. Forts de ces premières recherches, les auteurs écrivent une histoire des pratiques et examinent les processus de représentation du réel au théâtre, au cinéma mais aussi à l'opéra entre le XIXe et XXIe siècle.

Écritures théâtrales du traumatisme, Christiane Page (Presses universitaires de Rennes)

Écritures théâtrales du traumatisme, Christiane Page (Presses universitaires de Rennes)

Tout au long du XXe siècle, et notamment depuis les deux guerres mondiales, la question du traumatisme est devenue objet de réflexion et de discours, objet d'art pourrait-on ajouter, ou du moins source de création. Les artistes contemporains, tous champs confondus, la mettent au centre de leurs recherches et de leurs œuvres, inlassablement. Leur acte est une tentative de transformer un réel insupportable en expérience à partager ou à transmettre. Les écritures contemporaines du traumatisme s'inscrivent dans une quête difficile, questionnant l'idée d'une "évolution' continue, d'un progrès de l'espèce humaine, car la barbarie régulièrement fait retour provoquant un effet de choc inassimilable. De ce traumatisme prenant des formes différentes mais pouvant se lire comme des répétitions de l'histoire, qu'est-ce qui peut se transmettre ? L'acte artistique, l'écriture théâtrale ont-ils un pouvoir, et lequel ? L'ouvrage montre la diversité des réponses et des approches. La première partie "De l'écriture théâtrale du traumatisme à une esthétique de la résistance " est consacrée à Charlotte Delbo, qui a choisi de faire œuvre littéraire en réponse à la barbarie. La deuxième, "La barbarie : avenir de l'humanité ? Une esthétique du cri ou du silence ?", étudie la problématique de l'écriture théâtrale du traumatisme à partir du répertoire international, de manière transhistorique et transdisciplinaire, en privilégiant les expériences et écritures de femmes. Pour aborder ces questions, le projet de cet ouvrage a été de solliciter, non seulement des chercheurs en études théâtrales, langue ou ethnologie mais aussi des chercheurs orientés par la psychanalyse dont on connaît la relation étroite avec le théâtre.

Cahiers du théâtre antique, nouvelle série n° 4/2021, Agnès Lafont, Marie-Pierre Noël, Pierre Pontier (Presses universitaires de Franche-Comté)

Cahiers du théâtre antique, nouvelle série n° 4/2021, Agnès Lafont, Marie-Pierre Noël, Pierre Pontier (Presses universitaires de Franche-Comté)

Dans son récent Qu'est-ce que la mythologie grecque ?, Claude Calame relève "l'inépuisable richesse sémantique et figurée des récits que nous identifions comme mythiques'. Le mythe, par nature polysémique, est ainsi l'affaire de chaque génération qui en hérite et qui le transpose dans des aires culturelles et selon des perspectives nouvelles, recréant ainsi à l'infini sa forme et sa signification. Ce sont les processus à l'œuvre dans cette recréation permanente – assimilation, comparaison, superposition, concaténation mythologique – que nous nous proposons d'étudier dans ce recueil sur la longue durée, de l'Antiquité gréco-romaine au xviie siècle, en France et en Angleterre.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. Pour la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, ils ont choisi de mettre en lumière des ouvrages essentiels pour approfondir la compréhension de cette histoire et de ses héritages.

En 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que "la traite des esclaves et l’esclavage sont à compter parmi les plus graves violations des droits de l’homme dans l’histoire de l’humanité, notamment de par leur ampleur et leur durée". En conséquence, et depuis 2008, le 25 mars est devenu la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. L'objectif de cette journée de mémoire est triple : reconnaître le passé, réparer le présent et construire un avenir de dignité et de justice.

Jacques Louis David, la traite négrière et l'esclavage, Philippe Bordes (Éditions de la MSH)

Jacques Louis David, la traite négrière et l'esclavage, Philippe Bordes (Éditions de la MSH)

De son voyage à Nantes au printemps 1790, Jacques Louis David rapporta une vaste composition allégorique, inspirée par l'esprit révolutionnaire qui avait très tôt pris racine dans la cité portuaire. Le présent essai en propose une analyse serrée soulignant que, lors de son séjour dans le premier port négrier de France, le peintre fut inévitablement confronté à la réalité du commerce des esclaves. En déchiffrant la polysémie iconographique de son dessin, Philippe Bordes y voit une métaphore de l'esclavage – ou plus exactement d'un esclavage Noir-Blanc, dans le double sens colonial et métropolitain – que David voulut y déployer. Il met en lien cette composition avec l'influence de son entourage parisien, qui comptait plusieurs membres de la Société des Amis des Noirs, et avec les vifs débats sur l'abolition de la traite négrière au sein de l'Assemblée nationale et en dehors. L'histoire renouvelée du séjour nantais de David se révèle alors comme le moment de l'entrée en Révolution de ce géant de la peinture en tant que citoyen et artiste.

Écrire l'esclavage dans la littérature pour la jeunesse, Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalague-Dulac, Gersende Plissoneau (Presses universitaires de Bordeaux)

Écrire l'esclavage dans la littérature pour la jeunesse, Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalague-Dulac, Gersende Plissoneau (Presses universitaires de Bordeaux)

Depuis la promulgation de la loi Taubira qui, en 2001, institue l'esclavage comme crime contre l'humanité et prescrit son enseignement dans les classes, l'édition pour la jeunesse et la recherche se sont emparées de cette question vive. Ce contexte mémoriel, éditorial et scientifique invite à étudier, au plan historique et littéraire, la prise en compte de l'esclavage dans les livres pour la jeunesse, ses modalités et ses enjeux. Il s'agit d'interroger le genre de la fiction historique, ses atouts et ses limites dans un domaine régi par une tension permanente entre le docere et le placere.

La Suisse et l'esclavage des noirs, Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl (Éditions Antipodes)

La Suisse et l'esclavage des noirs, Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl (Éditions Antipodes)

En septembre 2001, la Suisse a signé, avec 162 autres pays, la Déclaration de Durban élaborée au terme de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, reconnaissant que "l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité". Tout en s'associant à cette occasion à la communauté internationale, la Suisse a voulu marquer sa différence en soulignant, par la voix de son représentant, qu'elle n'avait "rien à voir avec l'esclavage (ou) la traite négrière". Au vu de ce que révèle ce livre, ce point de vue n'est guère défendable. Il y est établi qu'aux XVIIIe et XIXe siècles des marchands, des maisons de commerce et des financiers suisses ont été impliqués dans la traite des Noirs soit en fournissant des produits contre lesquels étaient échangés des captifs noirs sur les côtes africaines, soit en participant à au moins une centaine d'expéditions négrières lancées avec des navires baptisés La Ville de Basle, Les 13 Cantons, La Ville de Lausanne, Le Pays de Vaud ou L'Helvétie. Au total, les Suisses auraient directement ou indirectement contribué à la déportation de quelque 175'000 Noirs vers les Amériques. Ce livre révèle par ailleurs que des Helvètes n'étaient pas seulement des négriers, mais également des esclavagistes, et qu'ils ont de surcroît contribué à maintenir le système américain de plantation esclavagiste. D'un côté, ils ont exploité des Noirs sur des plantations dont ils étaient les propriétaires dans les Caraïbes et sur le continent américain. De l'autre, des soldats confédérés ont participé à la répression de révoltes d'esclaves. En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, de telles pratiques n'ont pas manqué d'être dénoncées par des associations antiesclavagistes, apparues dans plusieurs cantons au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ce livre caractérise pour la première fois le mouvement abolitionniste suisse en scrutant les motivations, les valeurs et les arrières pensées de ses membres.

La revue du philanthrope, "Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage", n° 7/2018, Bernard Michon, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

La revue du philanthrope, "Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage", n° 7/2018, Bernard Michon, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Depuis 1998, l'histoire de la traite atlantique, de l'esclavage et de leurs abolitions est l'objet d'une patrimonialisation particulièrement perceptible dans les espaces urbain et muséographique des anciens ports négriers des trois continents qui furent au cœur de "l'odieux commerce". Partant de ce constat, il semblait nécessaire de réunir, 20 ans après ce moment fondateur, des chercheurs et des acteurs de la société civile pour engager une réflexion collective sur les problèmes et les enjeux inhérents à ce processus récent d'appropriation du passé négrier. C'est le résultat de cette réflexion qui est au cœur de ce nouveau numéro de la Revue du Philanthrope.

Isaac Mason. Une vie d'esclave, (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Isaac Mason. Une vie d'esclave, (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Né esclave en 1822 sur la rive est du Maryland, Isaac Mason échappe à sa condition en prenant la fuite en 1847, à l'âge de 25 ans. Ce n'est toutefois qu'en 1893, soit près de 30 années après l'abolition de l'esclavage par les États-Unis, qu'il publie Life of Isaac Mason as a Slave. Comme son auteur, ce récit est inconnu du grand public – y compris aux États-Unis. Écrit des décennies après l'émancipation, le récit d'Isaac Mason dénonce bien sûr les souffrances endurées par les esclaves, ce qui n'est pas sans rappeler les récits canoniques de Frederick Douglass ou William Wells Brown, mais est aussi une formidable histoire de résilience et de fierté. Il constitue également un témoignage éclairant sur la mobilité et la circulation des Noirs, esclaves, fugitifs ou libres, dans l'Amérique d'avant la guerre de Sécession.

Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Quelles sources les chercheurs mobilisent-ils pour approcher la complexité du "fait esclavagiste" issu de la traite transatlantique ? Que tirent les historiens de leur retour vers des sources d'archives utilisées par leurs prédécesseurs et de l'entrée d'instruments méthodologiques novateurs dans ce champ de la recherche pour lequel on observe un regain d'intérêt ? Que peuvent apporter la peinture, le cinéma ou l'étude de l'imaginaire visuel à la connaissance de l'impact de l'esclavage dans les sociétés depuis plus de trois siècles ? Telles sont les principales questions qui constituent l'aiguillon de Figures d'esclaves, un ouvrage dans lequel quinze historiens, sociologues, anglicistes, anthropologues et spécialistes de littérature se sont réunis dans le but de présenter des études inédites.La publication de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du programme de recherche financé par la région Haute-Normandie : "La Haute-Normandie : une tradition d'ouverture sur le monde". Ouvrage dirigé par Éric SaunierAvec les contributions d'Harry-Pascal Bannais, Sylvie Barot, Jacques de Cauna, Prosper Eve, Richard Flamein, Bernard Gainot, Brigitte Kowalski, Nick Nesbitt, Érick Noël, Claire Parfait, Thomas Raffin, Frédéric Regent, Marie-Jeanne Rossignol, Philippe Vitale et Anne Wicke.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. À l'occasion de la journée mondiale de la poésie, ils se donnent pour mission de nous en faire découvrir davantage sur cet art littéraire.

Véritable porte sur l'imaginaire, la poésie est une façon unique d’exprimer les émotions et les pensées à travers le rythme et les mots. C'est un vecteur qui permet de voir le monde autrement, d'en explorer la beauté pour cultiver notre regard sur la vie et sur ce qui nous entoure. Aujourd'hui plus que jamais, elle est nécessaire en raison même de sa contignence ; elle nous invite à nous souvenir de l'universalité humaine et des liens qui existent entre les individus par-delà les frontières et les différences.

Poèmes à Chieko, Éric Benoit (Presses universitaires de Bordeaux)

Poèmes à Chieko, Éric Benoit (Presses universitaires de Bordeaux)

TAKAMURA Kôtarô (1883-1956) a beaucoup contribué à la fondation de la poésie japonaise moderne. Son livre, Chieko-shô, traduit ici sous le titre Poèmes à Chieko, demeure l'un des recueils de poèmes les plus lus au Japon depuis la parution de sa première édition. Il rassemble surtout des poèmes en vers libres où TAKAMURA évoque son amour pour sa femme Chieko, ainsi que sa douleur face à la maladie et à la mort de celle-ci. C'est ici la première traduction française de ce recueil.

Dans une rime de bois, Eve De Dampierre-Noiray (Presses universitaires de Bordeaux)

Dans une rime de bois, Eve De Dampierre-Noiray (Presses universitaires de Bordeaux)

Cet ouvrage plurilingue, où deux poèmes en arabe sont confrontés à leur traduction en français, allemand, espagnol, anglais, italien et hébreu, a pour objet d'éclairer à travers un extrait de l'œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich (1941-2008), certains des enjeux spécifiques à la langue arabe et à sa traduction, mais aussi à la traduction poétique. Comment peut-on transmettre les spécificités rythmiques et sonores d'une langue et de la tradition littéraire dans laquelle elle se déploie ? Quels partis pris de lecture sont les nôtres devant un texte étranger, exotique, ou perçu comme irréductiblement "autre" ? Dans quelle mesure le rôle politique qui fut celui de Darwich en tant que porte-parole de la cause palestinienne voire poète national de la Palestine peut-il influencer la manière de traduire ses textes poétiques, selon les langues concernées ? Les lecteurs trouveront dans cet ouvrage une tentative de réponse à ces différentes questions et, qu'ils soient seulement francophones ou portés vers d'autres langues (maîtrisées ou simplement abordées), qu'ils soient en mesure de comprendre la langue originale ou s'intéressent peut-être à la graphie ou au dessin de l'arabe, ils pourront parcourir ce florilège de traductions. Cet ouvrage, composé d'une présentation et de fiches numérotées, que l'on peut manipuler à sa guise, tel un manuel ou des cartes à jouer, ou encore étaler sur la table devant soi comme un seul grand texte, nous invite à découvrir à la fois la langue arabe, la poésie de Mahmoud Darwich, et le chemin qui relie l'écriture et la lecture à travers la traduction.

Sortir de l'est de la Méditerranée, Nouri Al-Jarrah (Europia productions)

Sortir de l'est de la Méditerranée, Nouri Al-Jarrah (Europia productions)

"Veine rare et d'autant plus précieuse, Une barque pour Lesbos est un poème épique et polyphonique : les Syriens quittent leur Troie en flammes et tentent, au péril de leur vie, de rejoindre l'île de Lesbos où la poétesse Sappho, elle aussi contrainte à l'exil, accueille ses enfants naufragés. Né en 1956 à Damas et exilé à Londres depuis 1986, le grand poète syrien Nouri Al-Jarrah, ressuscitant les mythes grecs, fait entendre, dans cette épopée tragique et élégiaque traduite par un écrivain tunisien (dont un roman, L'impasse, paraît chez le même éditeur), les "voix" douloureuses de son peuple martyr : sur ses "tablettes' de sang, s'inscrivent les visages cuivrés de ses frères qui viennent mourir avecl'écume sur les plages de l'Occident aussi bien que "les chagrins de Télémaque" ou "le regard de Pénélope" au départ de son "Ulysse" dont bientôt elle ne pourra plus lire que "les lettres'. Le poète engagé dénonce la terreur sanguinaire. Il lance un immense cri de détresse et de révolte devant l'enfant noyé, symbole de tous les naufragés. Il s'émeut de "la soif des jeunes femmes et la douleur de la voix". Il pleure avec les siens le "petit verger brûlé à l'oasis […] de Damas'. Mais, au milieu du sang et des cris, ce témoin essentiel ne sombre pas dans le désespoir, ni dans la violence. Au contraire, le prophète désigne des " éclairs "à nos sombres fenêtres. Il nous exhorte tous, hôtes de cette terre, à nous lever pour construire une humanité solidaire." Yves Leclair, revue Études

Txus García : poèmes queer, Txus García (Presses universitaires Blaise-Pascal)

Txus García : poèmes queer, Txus García (Presses universitaires Blaise-Pascal)

L'écrivaine activiste Brigitte Vasallo dit de la poésie de Txus García (Tarragone, 1974) qu'elle est "pleine des douleurs et des joies quotidiennes d'une vie monstrueuse, comme toutes les vies qui méritent d'être vécues'. Si les poèmes de Poésie pour bonnes petites filles (tits in my bowl) et de Cet amour tordu (la tendresse des noyés), que nous traduisons ici pour la première fois en français, sont largement autobiographiques, c'est dans le but de "rapprocher la poésie de la rue de l'usine, du bureau, du bar et du lycée", parce que l'autofiction sert un engagement politique et social en faveur des femmes, des lesbiennes, des trans, de toutes les figures "nouvelles' de la communauté LGBTQI qui surgissent en creux de notre société hétérocentrée. La poésie de Txus García se veut à la fois scripturale et scénique, faite de masques et de voix plurielles, mêlant humour et tragique. L'écriture est informée dans son lexique, sa syntaxe, sa tonalité, par les glissements – ludiques, parodiques ou sérieux – des genres. L'inclusion de registres souvent écartés, d'une culture populaire parfois méprisée (notamment télévisuelle), d'un lexique technique participent d'une refonte du langage poétique à l'aune d'une tendance "lesbienne queer".

Poèmes, poèmes, semble-t-il, Hank Lazer (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Poèmes, poèmes, semble-t-il, Hank Lazer (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Ce volume fait suite au précédent, Poèmes cachés en évidence (PURH, 2016), qui était en quelque sorte un échantillon des dix carnets écrits pendant la lecture d'Être et temps de Heidegger. La principale influence, telle celle d'une lune dans l'orbite d'une planète dont elle affecte les saisons, a été cette fois Phénoménologie de la perception. Quelques rares poèmes sont tirés du carnet 31. Celui-là a été écrit tandis que je lisais Trésor de l'œil du véritable dharma, du prêtre bouddhiste zen du XIIIe siècle Dogen.

Liberté, égalité, propriété, Daniel Mercier (Presses universitaires de Franche-Comté)

Liberté, égalité, propriété, Daniel Mercier (Presses universitaires de Franche-Comté)

Cet essai invite à la lecture des grands textes qui racontent l'invention de nos idées politiques. C'est, après la naissance des concepts modernes de liberté, d'égalité et de propriété aux XVIIe et XVIIIe siècles, une rencontre avec les grandes œuvres qui ponctuent et structurent le très conflictuel affrontement politique et social des XIXe et XXe siècles, sous l'emprise obsessionnelle d'un héritage révolutionnaire dont les lectures demeurent puissamment antagonistes. C'est aussi une rencontre directe avec les œuvres fondatrices, de John Locke à Hayek et Friedman, de Jean-Jacques Rousseau à Marx, de Joseph de Maistre à Maurras.

L'Invention de l'esthétique, Alexander Gottlieb Baumgarten (Presses universitaires de Paris Nanterre)

L'Invention de l'esthétique, Alexander Gottlieb Baumgarten (Presses universitaires de Paris Nanterre)

"Presque tous les êtres qui sentent vivement les arts font un peu plus que de les sentir; ils ne peuvent échapper au besoin d'approfondir leur jouissance." Cette remarque de Paul Valéry résume parfaitement l'esprit qui a présidé à l'introduction, au cœur du XVIIIe siècle, de l'idée et du vocable même de l'"esthétique". La paternité de ce néologisme revient à Alexander Gottlieb Baumgarten, auteur d'une célèbre Aesthetica en deux volumes; mais sa première occurrence remonte à un opuscule de 1735, les Méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant au poème. De ce texte généralement méconnu, Jean-Yves Pranchère propose ici une traduction révisée et annotée. La préface qu'y joint Pierre Sauvanet met en perspective une version inhabituelle de l'affaire esthétique, dont l'objet apparaît à la fois plus large et plus précis que chez des philosophes ultérieurs tels que Kant ou Hegel. Plus large, puisque l'esthétique de Baumgarten se présente comme une théorie générale de la connaissance sensible. Plus précis cependant, dans la mesure où c'est bien le poème qui condense de manière exemplaire toutes les qualités sensibles que devra élucider l'enquête esthétique, laquelle se trouve dès lors essentiellement liée à la rhétorique et à la poétique, et même plus spécialement à des questions de mètre et de rythme. Baumgarten recommandait, parmi d'autres exercices, qu'on écrivît chaque jour un poème. Qu'il y ait là un enjeu proprement philosophique est déjà une bonne raison de revenir à ce texte.

Le Pin sur la lune et autres poèmes inédits, Séverine Orban (Presses universitaires de Liège)

Le Pin sur la lune et autres poèmes inédits, Séverine Orban (Presses universitaires de Liège)

Valentine Penrose (1898-1978), poétesse et artiste française influencée par le mouvement surréaliste, côtoya les artistes et poètes de son temps tels que Miró, Picasso, Paul Éluard*, Max Ernst.Cette nouvelle anthologie de Penrose se veut innovatrice. Elle offre une collection de textes encore jamais publiés à ce jour: des vers de jeunesse, des poèmes inédits datant de la seconde guerre mondiale ou encore des séries poétiques inspirées par ses voyages en Inde et à Ténériffe.Au fil des pages, le lecteur découvre les multiples facettes de l'écriture d'une poétesse au langage déraisonnable, indispensable*: apparente simplicité? obscurantisme éclairé? À l'amateur de poésie d'en décider.

Les Représentations du désir féminin dans la poésie latine, de Catulle à Juvénal, Giacomo Dimaggio (MOM Éditions)

Les Représentations du désir féminin dans la poésie latine, de Catulle à Juvénal, Giacomo Dimaggio (MOM Éditions)

L'érotisme féminin est l'un des thèmes les plus fascinants de la littérature antique. Cependant, les travaux qui s'y intéressent considèrent souvent la littérature comme une source à partir de laquelle reconstituer la réalité des pratiques et des mœurs du monde romain. C'est une perspective différente qu'adopte cette étude des représentations du désir féminin chez les poètes latins de la fin de la République au Haut-Empire : le désir féminin est observé en tant qu'objet construit et modelé par la littérature, qui doit avant tout aux codes génériques, à la langue poétique et à ses spécificités, ou encore à certains traits auctoriaux. La poésie est à la fois un espace de liberté et un espace de contrainte pour le sujet érotique : le poète joue avec les codes du genre et met en place des stratégies pour rendre la représentation du désir de la femme acceptable, dans un contexte culturel où il est condamné, voire nié. La forme poétique exerce une influence considérable sur la représentation du désir et ses modalités : c'est alors le processus de construction de cet objet par le poète que nous mettons en lumière. Cet ouvrage éclaire, dans une première partie, les différents types de condamnations de la libido féminine chez les poètes et les différentes représentations qui leur sont associées. La deuxième partie étudie l'exaltation du désir féminin et les formes qu'il prend lorsqu'il est chanté par des poètes masculins.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.

Inscrivez-vous à notre newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les actualités, les mises à jour et les derniers projets sur lesquels nous travaillons.