L'œil des libraires : hommage aux victimes de l'esclavage

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. Pour la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, ils ont choisi de mettre en lumière des ouvrages essentiels pour approfondir la compréhension de cette histoire et de ses héritages.

En 2006, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que "la traite des esclaves et l’esclavage sont à compter parmi les plus graves violations des droits de l’homme dans l’histoire de l’humanité, notamment de par leur ampleur et leur durée". En conséquence, et depuis 2008, le 25 mars est devenu la Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. L'objectif de cette journée de mémoire est triple : reconnaître le passé, réparer le présent et construire un avenir de dignité et de justice.

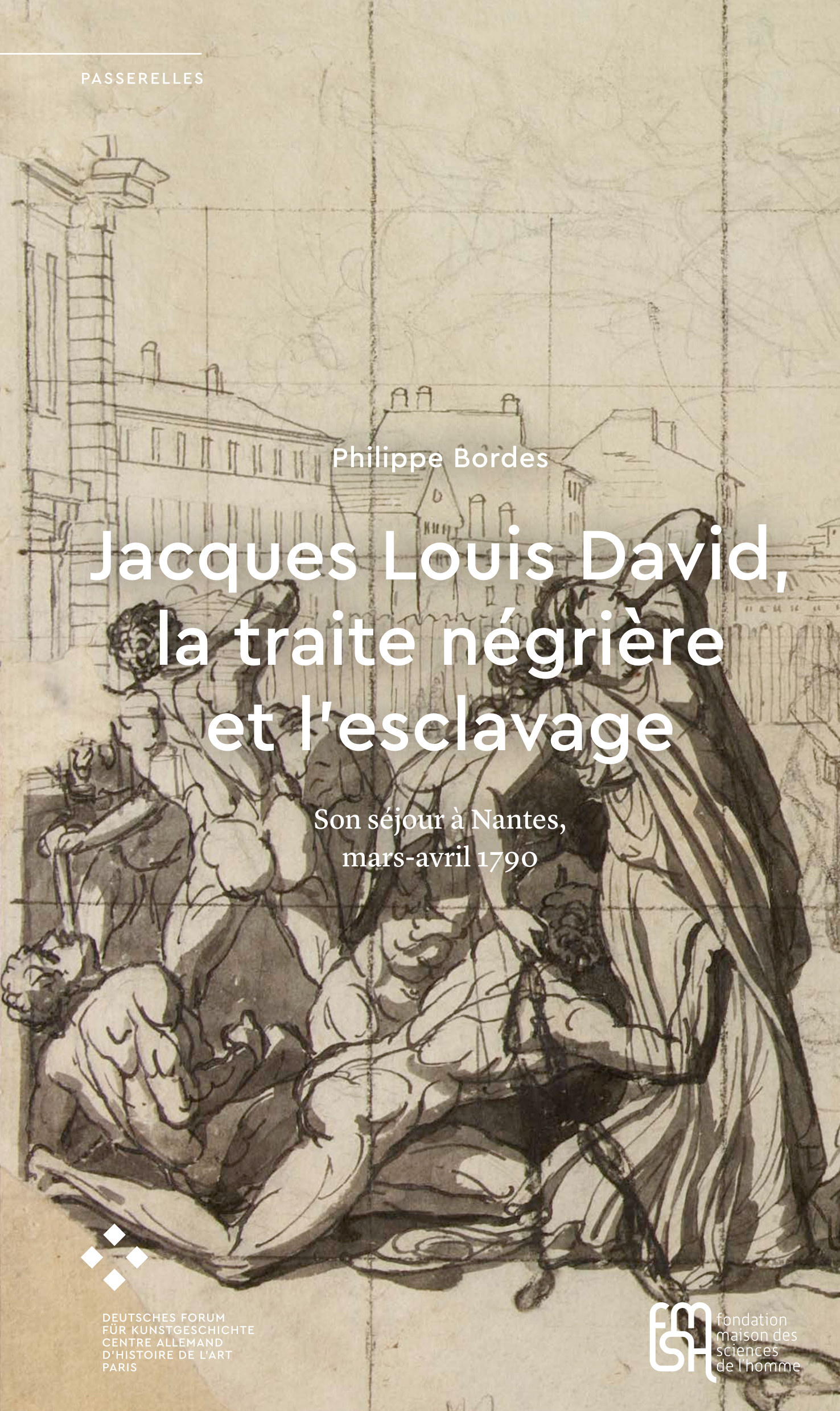

Jacques Louis David, la traite négrière et l'esclavage, Philippe Bordes (Éditions de la MSH)

Jacques Louis David, la traite négrière et l'esclavage, Philippe Bordes (Éditions de la MSH)

De son voyage à Nantes au printemps 1790, Jacques Louis David rapporta une vaste composition allégorique, inspirée par l'esprit révolutionnaire qui avait très tôt pris racine dans la cité portuaire. Le présent essai en propose une analyse serrée soulignant que, lors de son séjour dans le premier port négrier de France, le peintre fut inévitablement confronté à la réalité du commerce des esclaves. En déchiffrant la polysémie iconographique de son dessin, Philippe Bordes y voit une métaphore de l'esclavage – ou plus exactement d'un esclavage Noir-Blanc, dans le double sens colonial et métropolitain – que David voulut y déployer. Il met en lien cette composition avec l'influence de son entourage parisien, qui comptait plusieurs membres de la Société des Amis des Noirs, et avec les vifs débats sur l'abolition de la traite négrière au sein de l'Assemblée nationale et en dehors. L'histoire renouvelée du séjour nantais de David se révèle alors comme le moment de l'entrée en Révolution de ce géant de la peinture en tant que citoyen et artiste.

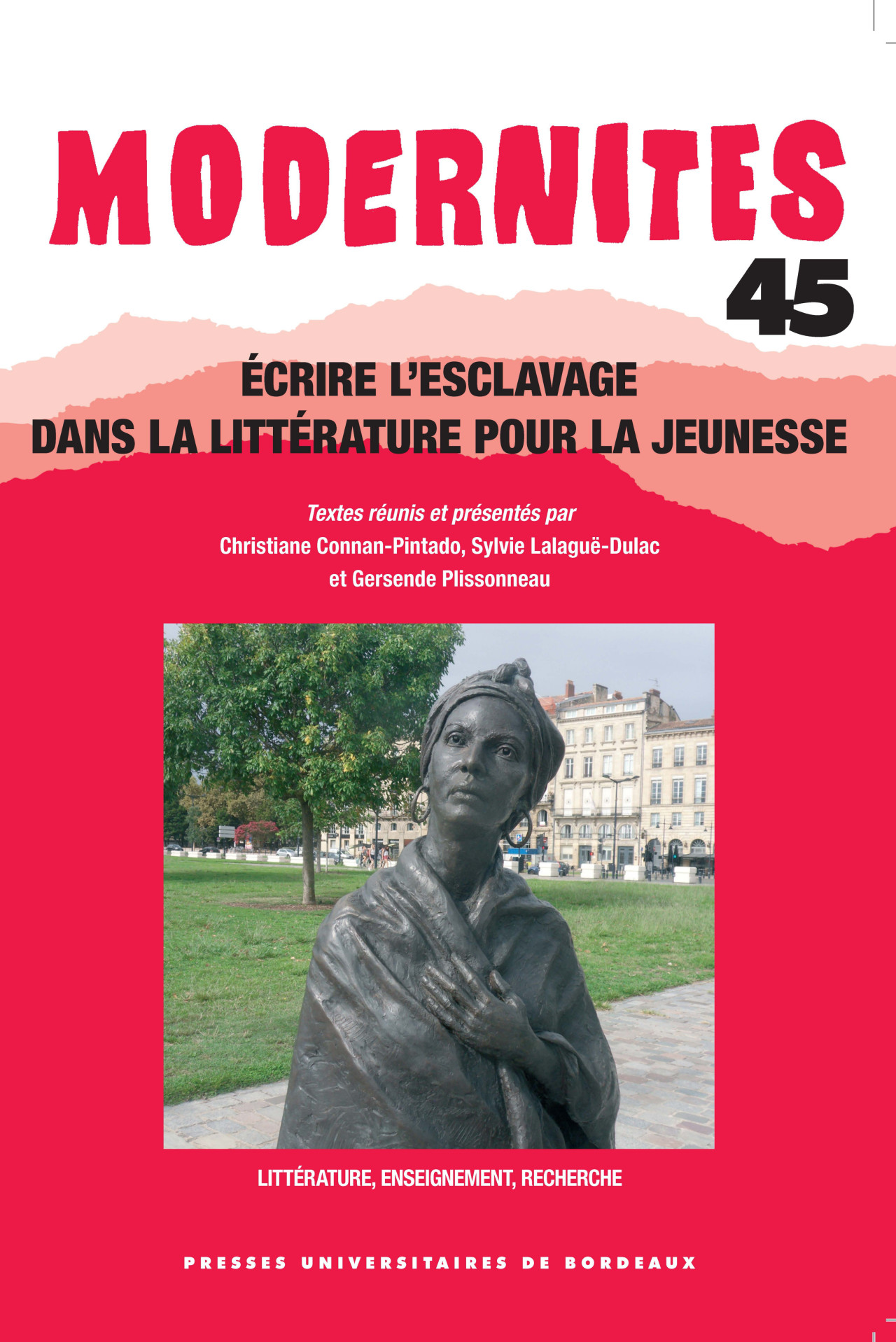

Écrire l'esclavage dans la littérature pour la jeunesse, Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalague-Dulac, Gersende Plissoneau (Presses universitaires de Bordeaux)

Écrire l'esclavage dans la littérature pour la jeunesse, Christiane Connan-Pintado, Sylvie Lalague-Dulac, Gersende Plissoneau (Presses universitaires de Bordeaux)

Depuis la promulgation de la loi Taubira qui, en 2001, institue l'esclavage comme crime contre l'humanité et prescrit son enseignement dans les classes, l'édition pour la jeunesse et la recherche se sont emparées de cette question vive. Ce contexte mémoriel, éditorial et scientifique invite à étudier, au plan historique et littéraire, la prise en compte de l'esclavage dans les livres pour la jeunesse, ses modalités et ses enjeux. Il s'agit d'interroger le genre de la fiction historique, ses atouts et ses limites dans un domaine régi par une tension permanente entre le docere et le placere.

La Suisse et l'esclavage des noirs, Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl (Éditions Antipodes)

La Suisse et l'esclavage des noirs, Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbuehl (Éditions Antipodes)

En septembre 2001, la Suisse a signé, avec 162 autres pays, la Déclaration de Durban élaborée au terme de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, reconnaissant que "l'esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre l'humanité". Tout en s'associant à cette occasion à la communauté internationale, la Suisse a voulu marquer sa différence en soulignant, par la voix de son représentant, qu'elle n'avait "rien à voir avec l'esclavage (ou) la traite négrière". Au vu de ce que révèle ce livre, ce point de vue n'est guère défendable. Il y est établi qu'aux XVIIIe et XIXe siècles des marchands, des maisons de commerce et des financiers suisses ont été impliqués dans la traite des Noirs soit en fournissant des produits contre lesquels étaient échangés des captifs noirs sur les côtes africaines, soit en participant à au moins une centaine d'expéditions négrières lancées avec des navires baptisés La Ville de Basle, Les 13 Cantons, La Ville de Lausanne, Le Pays de Vaud ou L'Helvétie. Au total, les Suisses auraient directement ou indirectement contribué à la déportation de quelque 175'000 Noirs vers les Amériques. Ce livre révèle par ailleurs que des Helvètes n'étaient pas seulement des négriers, mais également des esclavagistes, et qu'ils ont de surcroît contribué à maintenir le système américain de plantation esclavagiste. D'un côté, ils ont exploité des Noirs sur des plantations dont ils étaient les propriétaires dans les Caraïbes et sur le continent américain. De l'autre, des soldats confédérés ont participé à la répression de révoltes d'esclaves. En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, de telles pratiques n'ont pas manqué d'être dénoncées par des associations antiesclavagistes, apparues dans plusieurs cantons au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ce livre caractérise pour la première fois le mouvement abolitionniste suisse en scrutant les motivations, les valeurs et les arrières pensées de ses membres.

La revue du philanthrope, "Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage", n° 7/2018, Bernard Michon, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

La revue du philanthrope, "Les ports négriers et les mémoires de la traite et de l'esclavage", n° 7/2018, Bernard Michon, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Depuis 1998, l'histoire de la traite atlantique, de l'esclavage et de leurs abolitions est l'objet d'une patrimonialisation particulièrement perceptible dans les espaces urbain et muséographique des anciens ports négriers des trois continents qui furent au cœur de "l'odieux commerce". Partant de ce constat, il semblait nécessaire de réunir, 20 ans après ce moment fondateur, des chercheurs et des acteurs de la société civile pour engager une réflexion collective sur les problèmes et les enjeux inhérents à ce processus récent d'appropriation du passé négrier. C'est le résultat de cette réflexion qui est au cœur de ce nouveau numéro de la Revue du Philanthrope.

Isaac Mason. Une vie d'esclave, (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Isaac Mason. Une vie d'esclave, (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Né esclave en 1822 sur la rive est du Maryland, Isaac Mason échappe à sa condition en prenant la fuite en 1847, à l'âge de 25 ans. Ce n'est toutefois qu'en 1893, soit près de 30 années après l'abolition de l'esclavage par les États-Unis, qu'il publie Life of Isaac Mason as a Slave. Comme son auteur, ce récit est inconnu du grand public – y compris aux États-Unis. Écrit des décennies après l'émancipation, le récit d'Isaac Mason dénonce bien sûr les souffrances endurées par les esclaves, ce qui n'est pas sans rappeler les récits canoniques de Frederick Douglass ou William Wells Brown, mais est aussi une formidable histoire de résilience et de fierté. Il constitue également un témoignage éclairant sur la mobilité et la circulation des Noirs, esclaves, fugitifs ou libres, dans l'Amérique d'avant la guerre de Sécession.

Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations, Éric Saunier (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Quelles sources les chercheurs mobilisent-ils pour approcher la complexité du "fait esclavagiste" issu de la traite transatlantique ? Que tirent les historiens de leur retour vers des sources d'archives utilisées par leurs prédécesseurs et de l'entrée d'instruments méthodologiques novateurs dans ce champ de la recherche pour lequel on observe un regain d'intérêt ? Que peuvent apporter la peinture, le cinéma ou l'étude de l'imaginaire visuel à la connaissance de l'impact de l'esclavage dans les sociétés depuis plus de trois siècles ? Telles sont les principales questions qui constituent l'aiguillon de Figures d'esclaves, un ouvrage dans lequel quinze historiens, sociologues, anglicistes, anthropologues et spécialistes de littérature se sont réunis dans le but de présenter des études inédites.La publication de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du programme de recherche financé par la région Haute-Normandie : "La Haute-Normandie : une tradition d'ouverture sur le monde". Ouvrage dirigé par Éric SaunierAvec les contributions d'Harry-Pascal Bannais, Sylvie Barot, Jacques de Cauna, Prosper Eve, Richard Flamein, Bernard Gainot, Brigitte Kowalski, Nick Nesbitt, Érick Noël, Claire Parfait, Thomas Raffin, Frédéric Regent, Marie-Jeanne Rossignol, Philippe Vitale et Anne Wicke.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.