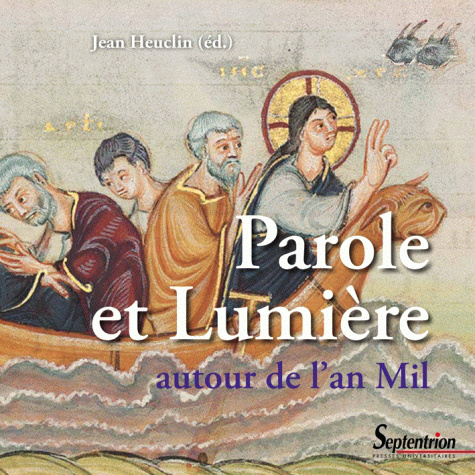

Parole et Lumière autour de l'an Mil

Jean-Pierre ARRIGNON,Sylvie BARNAY,Sylvie BETHMONT,Rémi CORDONNIER,Jean-Charles DESQUIENS,Thomas DESWARTE,Alain DUBREUCQ,Michael EMBACH,Bertrand FAUVARQUE,Gunther FRANZ,Philippe HENNE,Christian LAURANSON-ROSAZ,Wolfgang LENTZEN-DEIS,Charles MÉRIAUX,Philippe RACINET,Nicolas REVEYRON,Pierre RICHÉ,Louis RIDEZ,Franz RONIG,Marc STENGER,Eric VANNEUFVILLE,Marie-Anne VANNIER,Heribert WAHLCollection

Mythes, Imaginaires, ReligionsDate de publication

1er janvier 2011Résumé

Le mythe des terreurs apocalyptiques de l'an Mil repris et amplifié par les romantiques a donné du premier millénaire une image sanglante, obscure et partielle. Dans l'univers ottonien, alors centre du monde, ce fut tout un projet de société fondé sur la paix et la justice qui s'élabora. L'Église participa activement à cette réforme en définissant un modèle de société fondé sur l'entraide et le secours mutuel. Elle s'efforça également dans le cadre de la vita apostolica, de valoriser l'action des laïcs afin de les conduire sur le chemin du salut.Les anecdotes angoissantes de Raoul Glaber ont souvent masqué les images lumineuses données aux " simplices et docti " par des maîtres anonymes dans la peinture, l'architecture et les arts pour la compréhension des Évangiles. Ce ...

Lire la suite

FORMAT

Livre broché

30.00 €

Ajout au panier /