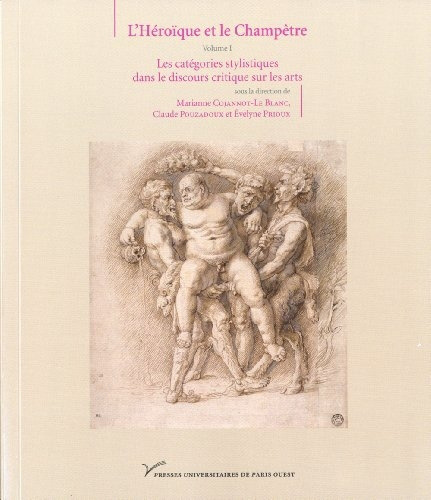

Héroïque et le Champêtre. Volume I

Marianne COJANNOT-LE BLANC,Claude POUZADOUX,Évelyne PRIOUXCollection

Modernité classiqueDate de publication

12 avril 2014Résumé

L'une des formes que prend la théorisation des rapports entre la création artistique et le patrimoine culturel n'est autre que la réflexion sur le style. Aborder conjointement, dans l'espace d'un même ouvrage, la question de l'héritage de Horace et de Virgile aux siècles classiques, la théorie des genres (l'héroïque et le champêtre), celle des styles (dans la filiation directe d'une tradition rhétorique séculaire), le dialogue des arts enfin (littérature, architecture, arts figurés, musique), tient de la gageure. C'est pourtant à l'intersection de domaines déjà correctement balisés que l'on peut espérer trouver des résultats nouveaux.Le présent ouvrage s'attache dans un premier temps, à la manière dont Virgile et Horace ont exploré les interactio ...

Lire la suite

FORMAT

Livre relié

18.96 €

Ajout au panier /