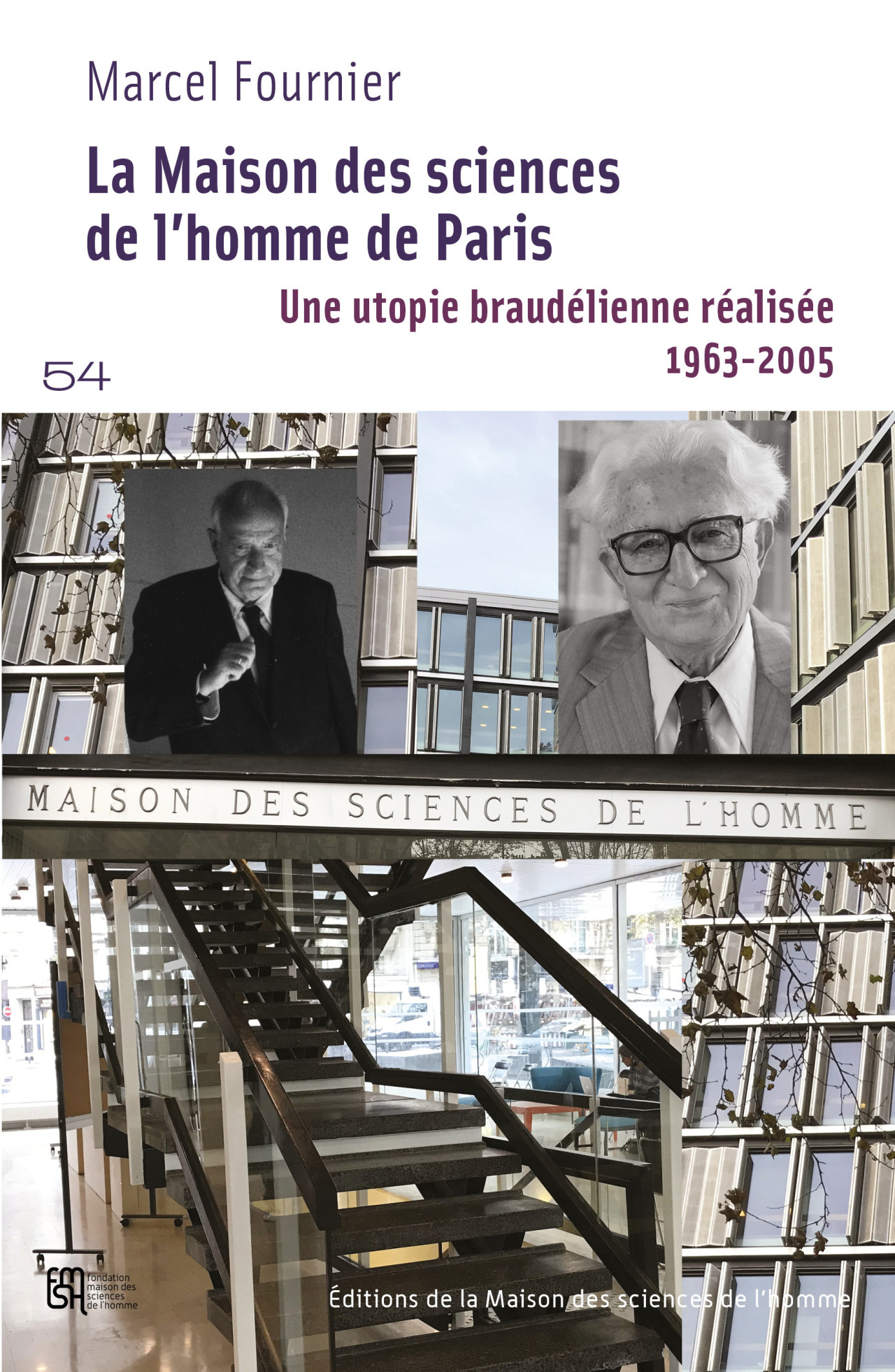

La Maison des sciences de l'homme de Paris. Une utopie braudélienne

La genèse d'une nouvelle culture des sciences sociales en France

Marcel FOURNIER

Résumé

Le projet de création d'un Institut des sciences sociales dans les années 1950 et la création, à Paris en 1963, par Fernand Braudel, de la première Maison des sciences de l'homme méritaient cet important travail de retour aux sources. Reconstituer le cours de l'histoire d'une institution en poursuivant un objectif scientifique suppose à la fois d'en qualifier les réalisations mais également d'être en mesure de les situer dans le contexte institutionnel de la recherche en sciences humaines et sociales. De la fin des années 1960 à l'année 2005, les changements dans ce domaine ont été nombreux, profonds et significatifs ce qui n'a pas empêché à l'utopie braudélienne de poursuivre son développement.

FORMAT

Livre broché

25.00 €

Ajout au panier /