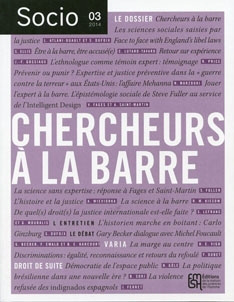

Socio, n° 3/2014

Chercheurs à la barre

Laëtitia ATLANI-DUAULT,Stéphane DUFOIX

Résumé

Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs en sciences humaines et sociales se retrouvent de plus en plus souvent pris, de manière volontaire ou involontaire, dans les mailles du processus judiciaire. Ce numéro de Socio souhaite analyser et comprendre, au croisement de regards disciplinaires multiples, les enjeux et les déclinaisons de cette dynamique.Les articles attendus pourront tout particulièrement explorer trois grands types d'implication des chercheurs " à la barre ", qui structureront le numéro:1. Leur activité scientifique les amène, de gré ou de force, à prendre parti dans des procès au nom de la justice ou au nom de la vérité, tendant ainsi pour certains à transgresser, ou tout au moins à fragiliser la frontière entre action et objectivité. Une première sé ...

Lire la suite

FORMAT

Livre broché

18.00 €

Ajout au panier /