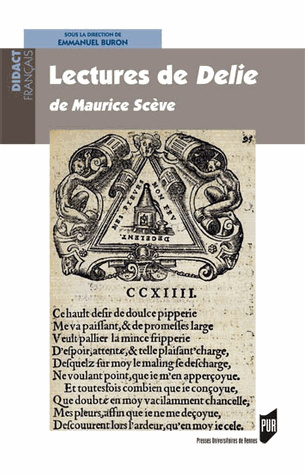

Lectures de Délie

de Maurice Scève

Emmanuel BURONCollection

Didact FrançaisDate de publication

9 novembre 2012Résumé

Le recueil de Maurice Scève, Delie. Object de plus haulte vertu (1544), compte parmi les plus énigmatiques de la poésie française. Le lecteur est d'abord tenté d'attribuer sa perplexité à la langue du poète, remarquable par sa beauté incantatoire, par sa densité et par son obscurité délibérée, ou encore à la composition extrêmement concertée du recueil, dont la clé éventuelle nous échappe : les quatre-cent quarante-neuf dizains qui composent l'oeuvre sont rythmés par cinquante emblèmes, images symboliques qui représentent de façon cryptée un aspect de la relation amoureuse. Plus profondément, il faut interroger le projet de Scève pour saisir la force et la nouveauté du livre, qui inaugure une étape nouvelle dans l'histoire poétique : c'est le premier recueil de poésie a ...

Lire la suite

FORMAT

Livre relié

16.00 €

Ajout au panier /