L'œil des libraires : Journée internationale de l'éducation

Les libraires du Comptoir vous proposent des sélections thématiques. Aujourd'hui, ce sont les différentes méthodes d'apprentissage qui ont retenus leur attention.

Le 24 janvier est la journée internationale de l'éducation, une thématique primordiale, un droit humain et une responsabilité publique. Par-delà les frontières et les différences, l'apprentissage et l'accessibilité au savoir est un bien inestimable qui donne à chacun la chance de se rendre maître de sa propre vie. C'est donc un sujet d'étude d'importance, que nous vous proposons de découvrir avec nous au fil des pages.

Penser l'éducation, n° 54 (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

Penser l'éducation, n° 54 (Presses universitaires de Rouen et du Havre)

La revue Penser l'éducation est une revue scientifique internationale à comité de lecture, adossée au Centre interdisciplinaire de recherches normand en éducation et en formation (CIRNEF), laboratoire de l'université de Rouen. Cette revue, qui existe depuis 1996, s'inscrit dans le champ spécifique qui croise la philosophie de l'éducation et l'histoire des idées pédagogiques. Traditionnellement, ces deux aspects sont reliés et relèvent de la philosophie de l'éducation. Penser l'éducation n'est pas un titre anodin, il porte une injonction et une promesse: en ces temps de mutation, il s'agit de (re)penser, à nouveaux frais, l'éducation, dans ses principes, ses finalités, ses valeurs, ses pratiques et leurs conséquences. Deux numéros sont publiés chaque année.La taille des articles n'est ni formatée ni normalisée, sans autre justification que celle d'un processus d'évaluation rigoureux. Ce n° 54 est thématique : "La philosophie politique de l'éducation, à l'épreuve des crises démocratiques contemporaines. Problématiques et mises en perspectives'. Les mots-clés sont: citoyenneté, démocratie, éducation au politique, éduquer des citoyens, philosophie politique, technocratie, populisme, questions socialement vives, engagement, raison publique, enseignement des faits religieux, sécularisation, hubris, basculement, complexité, considération, convivance, théorie critique, fonds du MUNAÉ.

Les Refus d'apprendre, de Jessica Vilarroig (Éditions ies, Haute école de travail social – Genève)

Les Refus d'apprendre, de Jessica Vilarroig (Éditions ies, Haute école de travail social – Genève)

A l'école, certains adolescents paraissent fermés, inaccessibles, figés dans leur opposition. Les apprentissages scolaires les horripilent, les ennuient, les effraient.Ils refusent d'apprendre, laissant aux enseignants un sentiment d'impuissance et de découragement les menant à s'agiter pédagogiquement, parfois aux limites de l'absurde.C'est en convoquant l'usage de la littérature que Jessica Vilarroig questionne cet écueil classique de la vie scolaire contemporaine et façonne son expérience d'enseignante dont elle livre ici certains aspects frappants. Elle en tire profit pour donner chair à la souffrance psychique et à la révolte des adolescents, mais aussi pour renvoyer les enseignants à leurs postures et éclairer les impasses pédagogiques dans lesquelles les élèves tentent de les pousser. Enfin, toujours en puisant dans la littérature sa réflexion, l'auteure propose des outils qui permettent d'enclencher une mise en mouvement dialectique au service de la créativité de l'enseignement, mais aussi de la rigueur nécessaire à toute élaboration de la pensée de l'élève.A travers une réflexion riche et exigeante, Les refus d'apprendre expose un geste pédagogique juste pour qu'apprendre ait du sens, et rend hommage aux adolescents et à leur puissance d'opposition, comme autant de promesses d'avenir.

Le Geste de Fernand Deligny, de Françoise Tschopp (Éditions ies, Haute école de travail social – Genève)

Le Geste de Fernand Deligny, de Françoise Tschopp (Éditions ies, Haute école de travail social – Genève)

Françoise Tschopp interroge la singularité du parcours de Fernand Deligny, à la manière dont celui-ci révélait les cartes retraçant les cheminements des enfants autistes. Chaque étape de ce parcours fut un point de rupture ou le moyen d'ouvrir des perspectives pour le travail social et l'éducation spécialisée. Deligny a établi son œuvre éducative en laissant de côté les carcans institutionnels de son temps, et en édifiant des milieux de vie, des dispositifs d'existence ou des réseaux lui permettant de faire cause commune avec les enfants marginaux. Cet ouvrage est le témoignage d'une rencontre qui s'est tenue en juillet 1987 et à partir de laquelle l'auteur a tiré le fil d'une transmission.

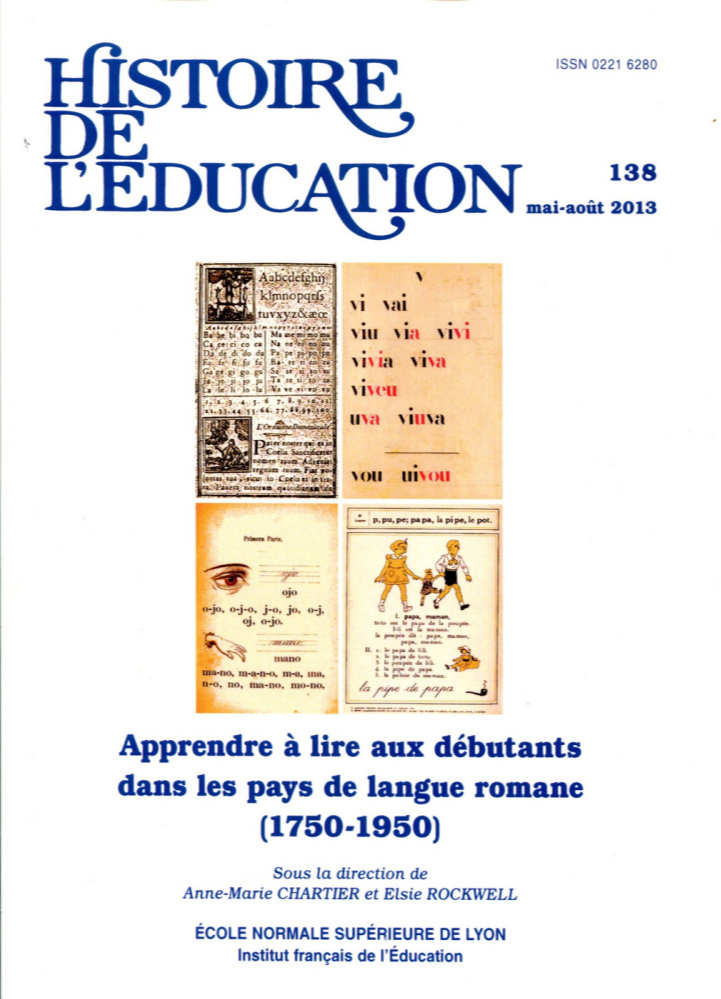

Histoire de l'éducation, n° 138/2013, d'Anne-Marie Chartier et Elsie Rockwell (ENS Éditions)

Histoire de l'éducation, n° 138/2013, d'Anne-Marie Chartier et Elsie Rockwell (ENS Éditions)

Le n°138 d'Histoire de l'éducation présente une histoire comparée des alphabétisations scolaires. En effet, les enquêtes révélant un illettrisme persistant ont mis à mal les histoires nationales pour qui l'action conjuguée de la loi (obligation scolaire) et de la science (méthodes nouvelles) garantissait une entrée en lecture universelle et irréversible. Plutôt qu'un progrès continu, l'approche historique doit repérer comment de nouveaux usages sociaux font changer à la fois les visées scolaires de la lecture et son enseignement.Deux conceptions du savoir lire opposent ainsi la literacy anglo-saxonne et l'alphabétisation, concept usuel des pays de langues romanes. Cet écart est-il imputable à l'héritage religieux (catholique vs protestant), aux visées culturelles (lectures d'instruction vs utilitaires), aux langues (latines vs non latines), à des choix didactiques (méthodes)? Si le savoir lire n'est pas un invariant, l'analyse comparée des outils peut seule faire percevoir comment le déchiffrage et la compréhension ont (ou non) été articulés dans les pratiques de classe au fil du temps.Le dossier conçu par E. Rockwell et A-M. Chartier présente des manuels en cinq langues, dans huit pays (Italie, Chili, Mexique, Espagne, Portugal, Brésil, France et États-Unis). Des années 1750 aux années 1950, on voit les décalages temporels entre pays, les techniques innovantes (illustrations, outils d'écriture) et la mise en place, vers 1900, des débats actuels entre "méthodes' (syllabique/phonique/globale). L'unanimité des discours théoriques contraste avec l'hétérogénéité des situations (urbain/rural, langue scolaire/langues locales) et en cherchant à ajuster les prescriptions au terrain, les maîtres modèlent de façon inédite les cultures scolaires nationales.

Revue française de pédagogie, n°220/2023, de Daniel Frandji (ENS Éditions)

Revue française de pédagogie, n°220/2023, de Daniel Frandji (ENS Éditions)

Ce dossier s'attache à poursuivre la construction du modèle des "droits pédagogiques' esquissé par le sociologue britannique Basil Bernstein. L'heuristique du modèle tient au fait que celui-ci, tout en défendant une conception tridimensionnelle de la justice en matière d'éducation, intègre à cette dernière un axe central de réflexion sur les conditions de possibilité du développement culturel, individuel et collectif, des pouvoirs d'agir et de penser (le développement de la normativité, comme le dossier propose de reformuler le premier des trois droits). De fait, ce questionnement constitue une dimension intrinsèque de la justice ici posée, de manière complémentaire aux deux autres dimensions relatives aux enjeux d'inclusion et donc de "prendre place" (deuxième droit), comme aux possibilités de participation, et donc de "prendre part' (troisième droit), dans les dispositifs, structures et formations sociales. De ce point de vue, le dossier montre comment le modèle des droits pédagogiques permet d'engager le débat avec les plus connues des actuelles théories de la justice qui se réfèrent difficilement aux trois droits (en majorant ou en se concentrant sur l'un d'eux uniquement) dans la lignée des problématiques de la redistribution et de la reconnaissance. Et comment il forme surtout les bases d'un instrument de travail susceptible de renforcer l'analyse empirique des pratiques comme des doxas et des politiques éducatives et de leurs évolutions.

Le Télémaque, n° 65/2024, de Malanda Elodie, Vanina Mozziconacci et Pauline Vermeren (Presses universitaires de Caen)

Le Télémaque, n° 65/2024, de Malanda Elodie, Vanina Mozziconacci et Pauline Vermeren (Presses universitaires de Caen)

Ce dossier complète les études consacrées à la question de l'éducation et de la race, publiées dans le numéro précédent. Il réunit des approches critiques et décoloniales variées, afin d'abonder scientifiquement le débat sur les nouvelles voix en éducation et de proposer des alternatives aux chimères contemporaines de l'identité. Il aborde entre autres les thèmes du féminisme décolonial et les usages de l'héritage de Paulo Freire, en donnant la parole à des chercheurs brésiliens mexicains et français.

L'École, mode d'emploi critique, de Blandine Leroy (Publications de la Section des sciences de l'éducation - Université de Genève)

L'École, mode d'emploi critique, de Blandine Leroy (Publications de la Section des sciences de l'éducation - Université de Genève)

Comment fonctionne l'école? Sous la forme d'un dialogue entre un sociologue et de futurs enseignants, le récit dévoile la réalité cachée derrière les évidences. Un précieux outil d'autodéfense intellectuelle au service d'un idéal de transmission.

À quoi sert la comparaison internationale en éducation ?, de Hélène Buisson-Fenet et Olivier Rey (ENS Éditions)

À quoi sert la comparaison internationale en éducation ?, de Hélène Buisson-Fenet et Olivier Rey (ENS Éditions)

La publication des résultats de l'édition PISA en décembre 2016 a donné lieu à un certain bruit médiatique. On constate depuis quelques années un écho croissant des enquêtes internationales, qui donnent l'occasion d'étalonner les résultats ou les performances des systèmes éducatifs, pour le meilleur comme pour le pire. Quelle est l'utilité réelle de ces comparaisons internationales ? Comment sont-elles reçues et utilisées ? Suffit-il de rassembler des données de plusieurs pays pour comprendre ce qui s'y passe vraiment ?Par ailleurs, la comparaison internationale ne se réduit pas aux grandes enquêtes de l'OCDE. Qu'il s'agisse de travaux de recherche ou d'échanges internationaux, on constate souvent que se déplacer en dehors de son système éducatif génère des effets puissants.En dénaturalisant des façons de voir ou des façons de faire fortement ancrées dans une tradition ou une routine nationale, ces comparaisons amènent à considérer " notre " éducation sous un jour nouveau.Comme à l'occasion de chaque Entretien, des chercheurs et des praticiens confrontent leurs visions dans l'objectif de favoriser les interactions entre recherches universitaires et pratiques professionnelles.

Lors de chaque événement de notre programmation, nos libraires vous accueillent au Comptoir, au 1er étage de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail - Paris 6.