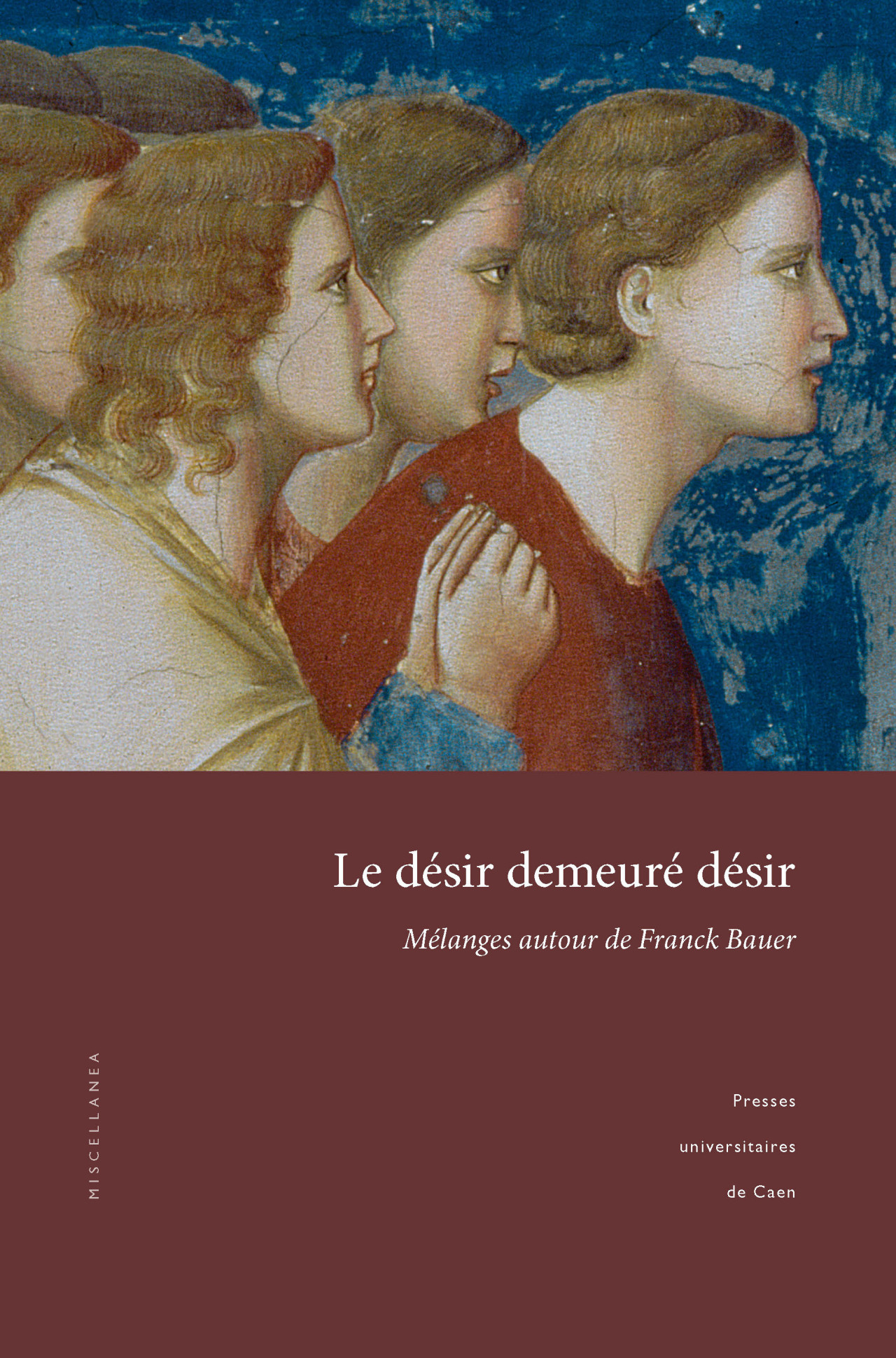

Le Désir demeuré désir

Mélanges autour de Franck Bauer

Chantal LIAROUTZOS,Christian NICOLAS

Résumé

Les articles rassemblés ici constituent un hommage à Franck Bauer, qui fut professeur de littérature générale et comparée à l'université de Caen Normandie. Insoucieux des honneurs et des grandeurs, voire de sa carrière, exempt de préjugés si bien que sa pensée semble souvent paradoxale, ouvert à toutes les curiosités, Franck Bauer a été défini par une de ses collègues, la romancière Julie Wolkenstein, comme " un Don Quichotte qui aurait avalé Sancho Pança ". Ces mélanges veulent être, à l'image de leur dédicataire, éclectiques, généreux et non conformistes. On y retrouvera la diversité des centres d'intérêt de celui à qui ils sont offerts, et s'ils relèvent tous de la poétique, le terme doit être ici entendu en son sens le plus large: tout ce qui fait la spécificité, do ...

Lire la suite

FORMAT

Livre broché

30.00 €

Ajout au panier /