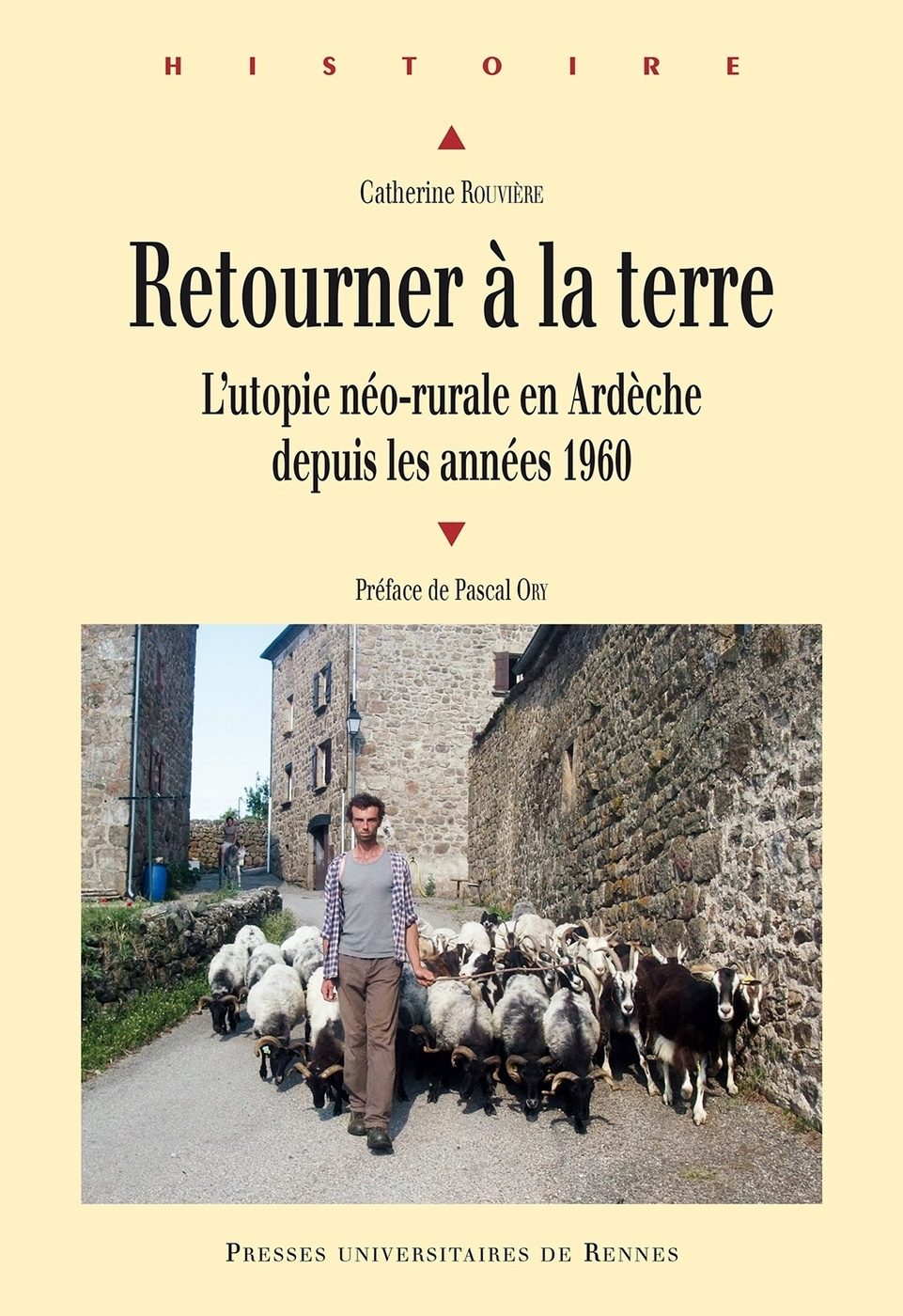

Retourner à la terre

L'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960

Catherine ROUVIÈRECollection

Histoire (Rennes)Date de publication

20 novembre 2015Résumé

Dans les années soixante, les espaces désertifiés du territoire français, sont le théâtre d'un " retour à la terre ", exprimant le refus des contraintes liées au système économique libéral et à la société urbaine et de consommation. A partir de sources variées, ce phénomène est étudié, depuis les années 1960, dans une perspective historique, à l'échelle locale du département de l'Ardèche. Cependant, des comparaisons avec d'autres espaces, permettent d'en dégager la signification et la portée au plan national. Avant-garde empreinte de complexité, le " retour à la terre " met en lumière le " centre ", de la société qu'il interroge. En effet, celle-ci connaît de profondes mutations, générant un doute qui alimente les motivations et les représentations des néo-ruraux. La re ...

Lire la suite

FORMAT

Livre broché

25.00 €

Ajout au panier /