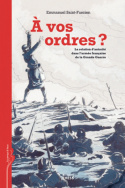

À vos ordres ?

La relation d'autorité dans l'armée française de la Grande Guerre

Emmanuel SAINT-FUSCIENCollection

En temps & lieuxDate de publication

13 octobre 2011Résumé

Il y a quelque chose d'insaisissable dans le rapport entre autorité et obéissance : il y est question à la fois de doctrine, de droit, de règlements, de psychologie, de force, de croyance, de comportements et de valeurs culturelles. D'où vient la culture de l'autorité de la Grande Guerre ? Que signifie commander ? Comment entraîner ses hommes sous le feu ? Qu'est ce que c'est qu'un bon chef ? À qui accepte-t-on d'obéir ? Après avoir replacé la réflexion des milieux militaires dans le contexte d'une société française au sein de laquelle la républicanisation impose une redéfinition des rapports d'autorité à l'école, à l'usine et aussi à l'armée, l'auteur explore et décrit les lieux de désobéissance, les gestes, mots et objets qui symbolisent, médiatisent et actualisent l' ...

Lire la suite

FORMAT

Livre broché

23.00 €

Ajout au panier /